上一次可以用“颠覆”来形容的综艺节目,大概是2005年湖南卫视的《超级女声》,如此大规模的直播和全民参与,拜广电总局的规定所赐,直到现在也无法被复制。而2014年,终于又可以被看做一次“颠覆”,但这次的“颠覆”并非在单个节目里体现,而是类型与数量的爆发,以及商业模式的变化。

这一年,有近100档各类综艺节目在卫视频道播出,其中第四季度集中出现了超过30档真人秀节目。你原来习惯在周末看,但是各种试图抢夺你注意力的综艺节目已经从周三开始陆续上演,你肯定也知道,越来越多的人已经不再守着电视,盒子、手机和平板电脑里的各种 App才是入口。

我们来看看今年这个行业的大事记:

11月19日,小米以3亿美元(约合18亿元人民币)战略入股爱奇艺;

11月12日,优酷土豆集团在上海宣布与小米公司达成资本和业务方面战略合作;

10月30日,阿里巴巴与优酷土豆联合战略发布会上,阿里旗下营销平台阿里妈妈宣布将通过数据和技术,支持优酷边看边买和土豆玩货等新视频营销模式;

9月,成立于2011年的乐视影业宣布完成了 B轮融资,融资额度3.4亿元人民币,估值达48亿元人民币;

8月,爱奇艺与华策影视联合宣布,共同出资成立华策爱奇艺影视公司;

4月28日,阿里巴巴入股优酷土豆,建立战略投资与合作伙伴关系,持股16.5%,并委派其 CEO陆兆禧加入优酷土豆董事会。

而电视行业2014年被讨论得最多的一条新闻,就是芒果TV事件。2014年5月,湖南广电宣布,今后湖南卫视拥有完整知识产权的自制节目,将由芒果 TV独播,而不再分销互联网版权给其他视频网站。

无论是媒体解读,还是知乎上匿名业内人士的分析和争论,焦点话题总是绕不开那个问题:湖南卫视内容资源这么好,为什么要把钱送给视频网站去赚?

这里涉及多少钱?再补充一些信息:在《爸爸去哪儿》开播不到一个月时,爱奇艺宣布以高达2亿元的版权费用获得了《爸爸去哪儿》、《康熙来了》、《快乐大本营》等五档综艺节目2014年的独家播放权。不久后,银鹭就以6600万的高价拿下了《爸爸去哪儿》第二季的网络独家冠名权,而蓝月亮则以3000万抢下了联合赞助权。

我们姑且把芒果TV做不做得成这件事放在一边,如果湖南卫视不想沦为视频网站的内容供应商,自建渠道势在必行。优酷和爱奇异这样的平台,吸引的并不仅仅是流量,还有这个行业的最重要的东西:人才。

电视是遵守24小时播出规则的传统媒体,黄金时间资源有限,而垃圾时间(比如下午3点)对目标观众和广告商都毫无价值。打破这个生产规则的视频网站生产更为灵活,它们欠缺的只有经验,优势则有大把:资本、渠道、观众数据,还有灵活得多的营销策略。所有这些都会吸引原本属于电视行业的人才,还有更多的新鲜血液。

以下是我们对于过去这一年电视和综艺娱乐行业的观察总结:

1.观众获得综艺节目的路径变化

随着互联网逐渐深入观众的生活,观看综艺节目的方式从按时死守电视变得更加地灵活。

如今卫视对于综艺收视的争抢已经让几乎每个工作日都有节目可看,而晚上9、10点的时间,很多年轻人可能还在回家的路上,卫视的节目编排已经不适应他们生活的节奏了。因而,当“爸爸妈妈们”看完电视直播进入睡眠模式的时候,更多的观众正在打开各种“盒子”、“超级电视”、视频网站、或是 App,开始进入自己的消遣时段。

虽然大部分卫视的综艺节目不会在视频网站上同步直播,但基本上当晚的24点就会迅速更新,对于年轻人“零点后,生活才真正开始”的生活节奏来说,似乎正是刚刚好。

而多样的观看方式,也让观众对于综艺的选择不再需要那么“深思熟虑”。在周五、周六晚上这样的“黄金时段”,从央视到地方卫视,几乎每家电视台都会在相同的时间段推出各自最具竞争力的综艺节目,观众当然只能选择其中的一档,因而“收视率”依然是各家卫视的兵家必争之地。

对于观众来说,看哪一档节目的首播确实在一定程度上代表了他们的偏好,但离开电视,在任何的环境下打开视频网站的 app,他们还会收看更多其他的节目,这也是为何网络播放量正在成为考量一档节目受欢迎程度的重要数据。

耳聪目明的视频网站往往会最先获得胜利,比如拿下《中国好声音》第三季独播的腾讯视频,签下《爸爸去哪儿》《快乐大本营》《天天向上》独播的爱奇艺,热门节目+独播的组合,使得观众想要观看某档节目就必须下载特定的视频 app,播放量和影响力的飞涨同时带来的则是广告赞助的纷纷而至。

而除了时间上的自由,年轻观众更愿意选择视频网站作为观看综艺的首选还因为他们对互动的强烈需求,和家人语境断带或是常常独处的他们,热衷于在弹幕中找到共鸣和吐槽的乐趣。至于究竟看什么,每个人都会有自己的一套标准,比如热爱的明星或是偏爱的节目类型,但又不可避免地被社交网络的舆论所左右。在微博上刷出越多的话题量就越有利于节目影响力的传播,因而事实上大部分热门的综艺节目都有自己独立的新媒体运营团队,不断地在微博、微信上创造话题,吸引注意。事实证明,像《奔跑吧兄弟》、《爸爸去哪儿》这样成功的综艺节目在网络互动上的表现同样出色,一切都是相辅相成的。

2.传统的商业模式发生了变化

随着过去一年资本在视频网站运作的增多,不少电视台已经在“曲线”布局自己的新媒体,东方卫视的一部分综艺节目就把独播权给了获得 SMG百事通投资的风行;而获得苏宁投资的 PPTV,则借由苏宁和江苏卫视的深厚关系获得了江苏卫视多档综艺节目的独家版权。

不过像湖南卫视这样自有网络平台独播的模式至少在明年不会成为大趋势。浙江卫视的《中国好声音》第四季依然会在腾讯独播,江苏卫视的《最强大脑》第二季也独家卖给了优酷,还有其他号称即将在2015年登场的近200档综艺节目,都将能够在腾讯、优酷土豆、爱奇艺、搜狐、乐视等主流视频网站被观众观看。

之所以这个局面会继续,是因为视频网站能为一档综艺节目做的事,以目前电视的形式和体量来说,是不可能完成的任务。

《中国好声音》第三季的网络独播平台腾讯视频,在节目播出的3个多月的时间里,都在腾讯首页和视频客户端开辟好声音专区,同时推出《有料好声音》、《剧透好声音》等多档周边节目,让这档一周一播的真人秀在每一天都保持新鲜热度。在社交链上,腾讯旗下的 QQ空间、朋友圈等社交平台本身就是天然的“口碑集散地”,和新浪微博的合作则让关于#中国好声音#的话题讨论达到30多一次的阅读量。而除此之外的弹幕、微信摇一摇有奖互动,以及能让落选选手重返舞台的网络“转身”,都很好地实践了最近流行起来的“台网联动”这个词汇。

同样的还有买下东方卫视《中国梦之声》独播的乐视,明星访谈《大牌》、学员访谈《为梦想发声》,信息爆料《综艺最有料》,比赛过程的揭露《做梦者》,都是乐视为《中国梦之声》推出的衍生节目,而要在一家卫视上为一档综艺做足4档周边,可能性太低。

判断一档节目影响力的标准,已经从单一的收视率统计,变成了如今对收视率、网络播放量、微博话题关注度等多方面数据的综合考量。

3.生产还是集中在卫视资源里,它们的节目获得了大量广告收入

你可以在以下图表里看到,占据绝大多数观众注意力的,还是来自电视台的专业制作。

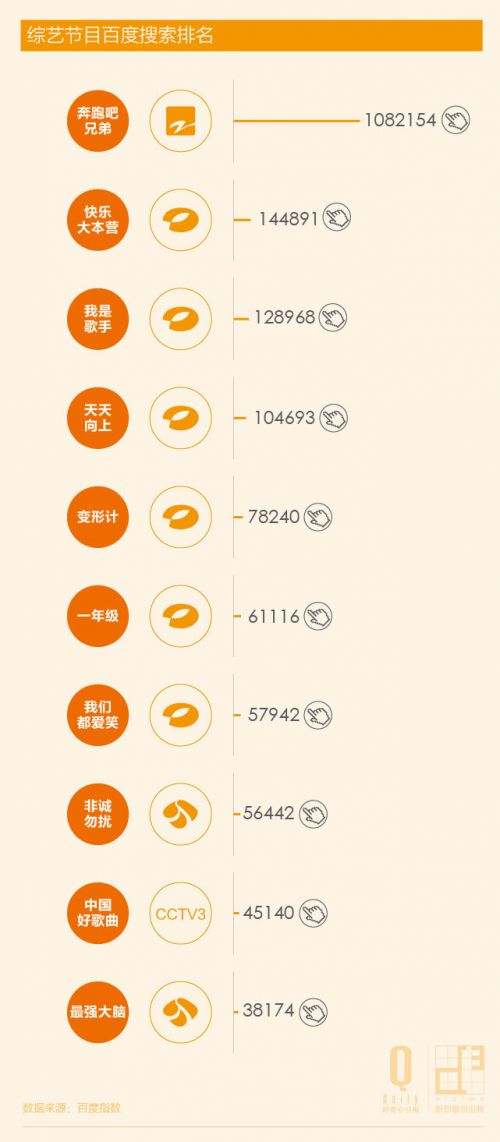

你在百度搜索里也能看到类似的排名:

《中国好声音》冠名的价格从6000万涨到2亿,再涨到2.5亿,赞助商始终是加多宝。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号