9月1日,克里斯托弗·诺兰导演的《敦刻尔克》(Dunkirk)在中国大陆首映,虽然已经晚于北美首映将近一个月,但这部IMDB目前评分8.4,烂番茄(ROTTEN TOMATOES)新鲜度93%的电影仍然是国内观众最争议的9月新片,原因只有一个——克里斯托弗·诺兰。

“他让观众看到了想看到的,但好像又有点看不懂,这种困惑反而让人觉得理所应当。”豆瓣上,一位自称“诺吹”的网友评论——从2005年《侠影之谜》(Batman Begins)开始,这位1970年出生、曾于伦敦大学学院(UCL)主修英国文学的导演开始走入大众视野,及至2008年《黑暗骑士》(The Dark Knight)在北美社交网络铺天盖地的病毒营销,时年38岁的诺兰已经被粉丝捧上神坛。

《侠影之谜》利用插叙手法揭示了从布鲁斯·伟恩成长为蝙蝠侠的历程

从《追随》(Following)到《星际穿越》(Interstellar),非正常的主人公、复仇的主题、非线性的叙述方式……这些标志性的电影手法和故事基础,都是粉丝为之狂热的理由。但由于《敦刻尔克》是一次关于历史题材的新尝试,“复仇的疯子”(《记忆碎片》《黑暗骑士》系列、《致命魔术》)和“想回家的爸爸”(《致命魔术》《盗梦空间》《星际穿越》)将不会在这次的新作中得以体现,但诺兰电影最具魅力同时也是最具争议的所在:疯狂的非线性叙事,仍在这次的历史时空中让人屏息地演绎。

是故弄玄虚还是别出心裁,为什么诺兰对于非线性叙述拥有如此深刻的执念——这本是个仁者见仁智者见智的问题,与之相关的另一个值得关注的问题是:诺兰电影中错乱的时空,为什么能够引发现代观众如此巨大的共鸣,甚至是将近疯狂的不容亵渎?(如2012年《黑暗骑士崛起》(The Dark Knight Rises)上映期间,给出差评的影评人曾遭遇影迷死亡威胁。)

在艺术和商业的平衡之间,总有什么关照了破碎的时空和现代心灵。

拉观众下水,与“感知障碍”者共情

纵观诺兰的电影,主人公大多都是拥有某种执念的“非正常人”。这里的正常与否并非所指精神学上疯癫的概念,更多的是关于“感知”。

《记忆碎片》中的莱纳•谢尔比因为患有短期记忆症,处于一种失忆的状态;《白夜追凶》中的警探威尔·多莫在极昼的阿拉斯加无法入眠,出现幻听;《侠影之谜》中的布鲁斯·伟恩艰难地克服心底最深的恐惧;《黑暗骑士》中蝙蝠侠和伟恩之间微妙的界限与转换则映射了身份的分裂和人格的挣扎;《盗梦空间》里柯布随时担心潜意识挣脱控制,妻子梅尔作为投影人物张牙舞爪地出来毁灭一切......这些存在一定程度认知障碍的角色在危机丛生的世界里磕磕绊绊,却又心怀巨大的执念要奋力前行,以至于自己本身,可能都成为社会潜在的可怕威胁,这本身就是一种壮阔的悲剧性——如何让观众感同身受,如何共情?

讲故事的人大多希望听故事的人身临其境:在电影叙述的传统方式里,用演员细腻的面部表情、用电影配乐、用色彩、用逼真的奇观和特效...通过观众眼睛、耳朵对信息的接受,从而传递感知。

《记忆碎片》通过画面色彩来区分正叙/倒叙 两条线,最后在片尾合并

而诺兰选择混乱叙事时空,从而混乱观众感知,以此达到另一种思维上的“身临其境”,最典型的是《记忆碎片》:当莱纳·谢尔比失忆,观众也失忆。44个记忆碎片,被安排成正叙、倒叙两条叙事线同时交替进行,用画面的黑白/彩色来区分时空,同时也继续混乱故事。这是一种用文字无法表达,或者说只会表达得越发混乱的、极端非线性组合叙事方法。

或许我们可以借助一些图例来厘清,这样的叙事技巧是如何让身处局外的观众也达到“不知前情”的头脑真空效果。

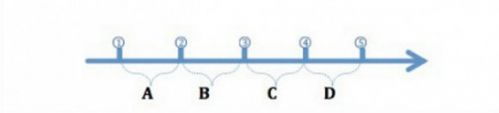

图例 1:将一段故事分为ABCD四个时间段,数字1、2、3…则代表情节元素

如图例1,正常人的记忆是顺序的,这也决定观众在观看顺序叙述的电影时,哪怕片中主人公已经失忆、不知道上一秒发生了什么,但如同上帝一样高高在上的观众仍然知道前因,并且可以据此推断后果。自然的时间中,人为区分的话,时间段推进的顺序是A-B-C-D,观众知道是因为发生了(1),从而导致了(2),从而导致(3)…时间的推进是顺序的,因果的呈现也是逻辑的。

但在《记忆碎片》中,贴合人物的短期记忆症,整个叙述逻辑被设计成38个倒序的片段。和普通的倒叙不同,片段化以后,这种因果关系的呈现被遮住,导致观众的困惑是首尾不相解释的:传统的倒叙,其实是一个故事(即整时间段内,A-B)结果的提前,只有一次因果的倒置(2-1)。如“莱尼杀了泰德之后,想起他们初见的那个下午,泰德趴在他的车窗上。”,这并不复杂。

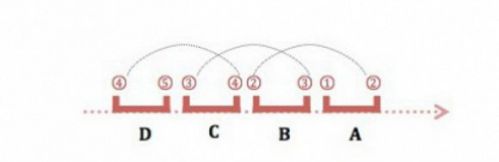

图例2:四个时间段被颠倒叙述后,因果也被暂时遮蔽

如图例2,仍然将自然的故事时间切分为ABCD四个时间段,但在叙述层面的故事时间被打乱。讲述者按照D-C-B-A的时间段次序来呈现故事。虽然时间段被倒置,但是由于具体叙述的语句逻辑是不会被倒置的,即D-C-B-A并不会简单粗略的等于因果元素5-4-3-2-1的排序。在各自的时间段内,依然是1引发了2,2引发了3。因此,和D-C-B-A的叙述时间相对的因果呈现是:4-5/3-4/2-3/1-2。在自然时间中,观众知道了1,所以理解2,知道了2,所以理解3。但是在这种片段倒序,片段内因果顺序的复合作用下,观众知道4导致了5,但是不知道为什么会有4;叙述时间推进到第二个时间段【C】,观众知道了3导致了4,这个时候又开始为3而困惑。以此类推,每个时间段的“因”都成为了这个时间段的最大不解之谜,“果”反而没有那么重要。叙述的时间在推进,故事的时间却在一节一节的倒退,读者疯狂的想要回到上一个节点去理解这个节点为什么发生这样的事,当他置身于上一个节点,解决了一个困惑,新的疑问却又开始。

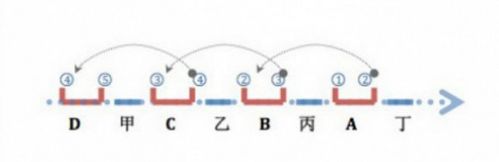

于是,在彩色/黑白两个故事层面,该片的叙述表现如图例4所示。(甲乙丙丁代表的是黑色的视觉画面,ABCD是彩色画面)

图例3:《记忆碎片》叙述模型图

图例3:《记忆碎片》叙述模型图

在叙述的时间中,故事是按照 D-甲-C-乙-B-丙-A-丁的小节次序开始叙述(即整个大的蓝色箭头)。如浅灰色的线性连接所示,D-甲-C-乙-B-丙-A-丁的排序让观众无法理解每一个节点的开头,又因为甲乙丙丁段顺序的叙述和介入,拉长了DC之间的叙述时间间隔,当获得3去理解4的时候,已经过去很久,叙述时间单位比起没有甲乙丙丁的拉长了,由此更加干扰了观众理解。通过拉片整理,可知故事的自然时间顺序是这样的:甲-乙-丙-丁-A-B-C-D(如黑色虚线箭头所示),但是因为和“失忆”所相匹配的这种极其复杂的叙述时间设计(倒序/顺序/插叙),整个故事在观众时间逻辑上完全被颠覆:故事的结局(D)变成了叙述的开头,故事的开头(甲)变成了藏在诸多时间片段中的一个并不凸显的部分。

最后,通过色彩(黑白)来区分头(顺叙)尾(倒叙),给观众提醒,然后头在向前进,尾在向后退,当他们都居于一个中点(即丁段)时,相互连接,看似被拆得七零八碎的故事非常自然的生长在了一起。(手中的照片由黑白变彩色,在丁段,时空合轨)。观众获得了A的因(虽然这并不是结果,但在叙述的最后,获得了D的答案),同时也看到甲乙丙丁这条线上顺序发生一系列事情的结局。可以进行归纳,对于要复仇的主角来说,甲乙丙丁的时间段叙述中他杀了一个叫“杰米”的人,DCBA则解释了他为什么杀了另一个叫泰德的人。

在这种时间变形的叙述格局中,本来并不复杂的故事被拆分、倒序、重组;甚至是从两个时向同时叙述,顺序与倒序并进。正常的人类因为在顺序时间中的生存,我们的意识和思维方式也因此被塑造,都是三维世界中,定向于“过去-未来”的顺序模式。因此这样复杂的时间结构,对观众造成了极大的信息获取障碍,因果和逻辑上,都造成了和主人公一样的“失忆”效果:不知道之前发生了什么。

让金刚狼在蝙蝠侠的日记中说谎:分层叙述

由克里斯蒂安·贝尔和休·杰克曼主演的《致命魔术》是诺兰叙述技巧另一个关键词的典型代表:叙述分层。无论是《盗梦空间》《致命魔术》还是《黑暗骑士》系列,诺兰引入插叙的方式都常用到“让角色自己去叙述一个故事”。无论这个故事是关于自己,还是他人,讲述的方式在故事中是口头的说,还是文字(日记、笔记)的记载。

《致命魔术》中,安吉尔(休·杰克曼)被波顿(克里斯蒂安·贝尔)笔记中的叙述所“欺骗”

在叙述学中,这样定义“叙述分层”:一部电影中,可能不止一位叙述者,他们之间相互平行,一位叙述者在另一位叙述者所言说的故事中讲述着另一个故事。

而《致命魔术》中,电影之所以得以在“波顿被判谋杀安吉尔后困守监狱”、“年轻的波顿和安吉尔斗法”以及“安吉尔在美国寻找特斯拉的神奇机器”之间切换自如,借助于两个作为媒介的叙述道具:波顿的魔术笔记,安吉尔的日记。

每当画面转到困守监狱的波顿开始阅读安吉尔的日记时,开始叙述安吉尔在科罗拉多山脉寻找特斯拉的故事,然后,安吉尔在日记中,又记录了自己在破译波顿魔术笔记时,对波顿的阅读。并由对伯顿的笔记阅读,话说开头,从正叙开始。

监狱中的波顿(克里斯蒂安·贝尔)又通过阅读安吉尔(休·杰克曼)留下的日记,了解当年的往事

这种多位叙述者并行讲述的现象,同样也成为了一种影响观众判断,从而造成信息障碍的手段。因为故事套着故事,叙述者之间的视角相互转换,“言说”的真实性增加了中间过程,作为障眼法的各种叙述手段就更能发挥作用,造成观众的更多困惑。

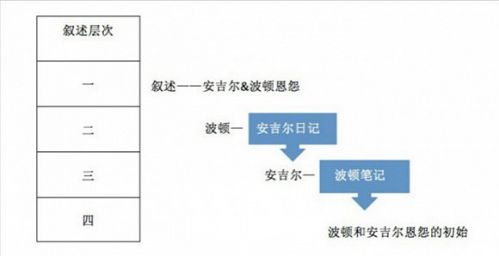

图例4:《致命魔术》叙述层次

如图例4,可以看到影片中有四个叙述层次:最大的叙述层以210分钟的电影全片存在,讲述整个安吉尔和波顿的恩怨故事。向下一层,是“主叙述”所讲述的,波顿因被控谋杀入狱,在监狱中阅读安吉尔的日记。此时镜头开始转向安吉尔日记所记录的内容。

这个时候,上一层的日记,成为这一层(第三层)的叙述者,在这个层次中,讲故事人以安吉尔“我”的口吻出现,在画面平稳叙述故事的同时,以画外音的方式表达了自己对一系列事情的评价和情绪。

再向下,安吉尔在日记中记录了自己破译波顿笔记的故事,这个时候波顿的笔记又称为最后一层的叙述者,讲述两人恩怨的最初起点。

值得关注的是,在最后这层中,叙述者是半隐身的,虽然安吉尔是通过波顿的第一人称笔记来回溯过去,但在这个层面的故事中,波顿没有出现任何“我”的自述。这也和最后的谜底之一有关:自述就会出现真相,而从始至终波顿都隐瞒了法隆是自己双胞胎兄弟的事实。他并没有用特斯拉的神秘机器,就是用最简单的替身进行魔术。但这个悬念要留到最后才能揭开,所以在波顿笔记的叙述层面上,作为假叙述者的波顿非常自持,或者说,在笔记的叙述中,他是受到压抑的,仅作为半隐身状态出现。

《致命魔术》剧照

和波顿的“不说”相比,在该层面上,还渗透补充了许多安吉尔在初期的情况。但这些信息都是非常私人的,包括他是如何和奥维利亚商量对付伯顿的场景等等,这些绝不是波顿的笔记所能提供的信息点。所以,波顿的笔记在第四层的叙述中,仅仅是一层伪装,并不等于真真的隐形叙述者,这位无法显形的言说者借助笔记的入口,塞入了很多超出第一人称所能接触到的第三人称全景视角,对全故事进行补充。

从情节的维系上,低叙述层次的是为了解答高叙述层次人物的疑问而设置。因此观众可以看到这样一个推进:波顿通过阅读安吉尔的日记(第三层次),发现安吉尔获得特斯拉机器,对自己进行复制的真相,即,水箱中被杀死的人只是被复制的安吉尔的一个。安吉尔通过阅读波顿笔记(第四层次),知道了自己是如何被奥维利亚背叛,并且寻找到特斯拉(波顿的假信息)。

《致命魔术》中最大的疑点:特斯拉的交流电复制机

有趣的事情发生在第三层面,就是安吉尔在自己日记所记录的寻找到特斯拉,获得了交流电复制机,从而复制出无数个自我进行魔术的“真相”的故事里。安吉尔在日记中所记录的这个理由,解释了为什么波顿杀死自己以后,还有一个安吉尔存在。但也正是“日记”的第一人称性,让观众觉得它和第三人称提供的客观格局不同,加上特斯拉机器在历史中的神秘名声。所以在各大影视网站可见,影迷讨论最多的就是,日记里面的内容是不是真的,是否仅是安吉尔作为报复故意欺骗波顿的另一场骗局。

“非正常”包裹下的通俗心灵

大部分观众在看完非线性叙述的电影后,都会在脑海中谋划草稿,试图将时空还原自然顺序,厘清“真相”。诺兰的电影更是如此,“开放性理解”和“争议”在故事被拆碎、重新构建的同时,就已经是意料之中的粉丝福利。

观众虽然获得了困惑,但解谜、分享自己的谜底——快感应运而生。这就是“谜题电影”(puzzle film)被追捧的原因之一。和传统侦探小说不同,它对观者认知提出挑战的地方不再局限于情节隐藏线索的逻辑推理(即故事“情节”层面的推理),而是通过对故事叙述结构(时空、人物心理)的重组套设,构建观众在接受叙述时的认知盲区,形成“谜题”,在叙述层面上对观众造成一定的“阅读”阻碍。

这种“障碍”则恰到好处的和主人公的角色相关,让“观众”在脑海中浸入体验。

《盗梦空间》通过对空间递进的重新规则,让观众进入“梦境”

在古典时代,对“理性”的追求是“爱智”,而对于“身体理性”的追求则是“健康”,即通过自律的饮食、锻炼,保障身体的物质能力,远离疾病。而在后现代的消费社会中,对身体的建构不再着眼于“未来”的健康长寿,而是强调瞬间的“良好身体感觉”,身体成了获取高峰体验的消费工具。以碎片的时间为全局,能够在此间达到巅峰的感官体验,则是幸福的新鲜出口。

因此,身体成为了一种“体验媒介”。而诺兰电影中存在很重“游戏互动设计”的影子,只不过它们以叙事结构为手柄,以人物为线索,诱导观众自发的完成解密互动,从而获得类主角的体验。

导演在这里是贪婪的,它想让观众不仅是站在岸上干着鞋目睹一些人生,而是想让观众“卷入”其中,在二次叙述中参与叙述进程,与叙述框架联动,从而吸引最大的观众群体一起来进行一场电影游戏:观众必须做出并非“无意义”的努力才能读懂文本。接受者必须参与其中,“干预”成为了“读懂故事”不可缺少的部分。

《盗梦空间》剧照

观众也渴望淋漓尽致地体验“失忆”“恐惧”“复仇”“在梦境中失重”…在平凡无奇的都市生活外,猎奇的感同可能是种打破枷锁的假想利斧,更何况“非正常”主人公感知障碍包裹下,都是一颗热爱家人的通俗心灵:想回家的父亲,复仇的儿子,战败撤退要活命的士兵。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号