作为今年“中法文化之春”的首个电影活动,由上海师大世界电影研究中心和法国驻沪总领馆文化处主办的电影大师科斯塔-加夫拉斯(Costa-Gavras)作品展于上周末举行,包括《Z》(1969)、《八音盒》(Music Box, 1989)、《伊甸在西方》(Eden a l'ouest, 2009)等加夫拉斯的名作集中放映。不仅如此,已经85岁高龄的他还从巴黎飞到上海,连续两天出席“大师班”,与沪上文化评论人孙孟晋进行了两场对谈,并回答现场观众的提问。

科斯塔-加夫拉斯于1933年生于希腊阿卡迪亚州(Arcadia)一个风景秀丽的小镇。阿卡迪亚是古希腊神话中的世外桃源,但在近代也难逃战乱的洗礼,如同希腊的其他地方一样。“二战”后,加夫拉斯一家移居雅典,不久内战爆发。由于父亲在战时曾和希腊共产党一起抵抗纳粹入侵,结果被英美支持的当局投入监狱。受此牵连,年轻的加夫拉斯无法入读希腊的大学,只得离开家乡,负笈法国。

没想到远赴异地的加夫拉斯反倒因祸得福,开启了人生新的一页:“我先是在索邦大学学习文学,梦想成为一名作家。后来我在巴黎的电影资料馆看了许多电影,过去在希腊只能看到动作片和西部片,我发现原来电影也是一种写作方法——通过影像来创作。”很快,加夫拉斯就从索邦转投法国高等电影学院。

电影大师科斯塔-加夫拉斯。东方IC 图

大学毕业后,加夫拉斯通过担任雷内·克莱尔、雷内·克莱芒、雅克·德米等名导的副导演进入法国电影圈。在导演生涯初期,他执导的悬疑惊悚片《卧车上的谋杀案》(Compartiment tueurs, 1965)和战争片《战术突击队》(1 homme de trop, 1967)既没有获得商业上的成功,也没有引起评论界的注目。然而,从家乡寄来的一本根据真实事件写作的小说,改变了这一切。

“当时我的兄弟给我寄了一本书,说是他的一个朋友(Vassilis Vassilikos)写的,让我读读看。结果,我花了周五周六两天一口气就读完了。到了周日,我接到一个电话,说军队已经接管了政府。当时,我突然很想拍一部电影,以我自己的方式介入这场变局。于是,我就根据那本书写了剧本,很快也找到了包括Z的扮演者伊夫·蒙当在内的演员。但是去哪里拍是个问题,最后只有阿尔及利亚同意我们过去,而且还是免费的——当时我们的资金非常紧张。”

《Z》

影片《Z》以如同纪录片一般的冷峻视角,聚焦了一次政治暗杀事件的方方面面。故事以某军人政权国家为背景,呈现反对派的领袖在一次集会中被人袭击后的各方角力:军政府试图将案件定性为暴徒酒后酿成的车祸;年轻的法官不畏各方压力,坚持调查取证;有正义感的记者也试图揭露真相。虽然如今距离《Z》的拍摄、上映已经过去了近半个世纪,但加夫拉斯谈起自己的这部开创政治惊悚片先河的成名作来,还是滔滔不绝,仿佛就像是在谈论一部新作。

“最初上映的时候,观众并不多,我的制片人就告诉我‘大家本来就对政治电影不感兴趣’。然而,后来依靠人们的口口相传,观众的人数竟然渐渐多了起来。最后,这部电影在巴黎连映了44周。”

“当年放映的时候,还有一个现象,就是在电影结束后,观众都会起立鼓掌。不仅是在法国,在意大利、还有南美很多国家都是如此。我没有想到这部电影能获得那么大的成功,因为它从到尾没有一个真正的主角,也没有讲述一个完整的故事。然而,最后它成功了,这证明了电影创作其实没什么固定的模式。就像让·考克多说的,‘或许世上的确存在规则,但我对此一无所知。’”

《Z》之后,加夫拉斯又拍摄了取材自1950年代捷克亲历者回忆录的《大冤狱》(L'aveu, 1970)、根据美国AID官员在乌拉圭遭游击队绑架并杀害的真实事件改编的《围城》(État de Siège, 1972),还有讲述法国维希政府为了安抚德军,强行审判六名无辜者的《特别法庭》(Section special, 1975)。这些作品无一例外,都具有很强的政治性,加夫拉斯由此奠定了他的独特创作路线。

过去在被媒体问及为何对政治题材情有独钟时,加夫拉斯曾有句很著名的回答:“所有的电影都是政治电影。”而他这次也特意向上海观众解释了这句话的具体含义:“我们所创作的作品——不论是文学、电影,还是电视——都要面对千千万万的观众。我所说的‘政治’不是从权力的角度,而是指人与人之间的关系。”

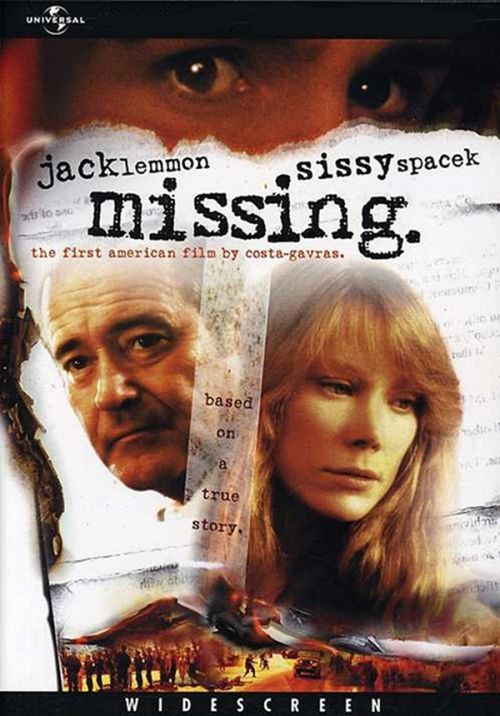

诚如加夫拉斯所言,他的作品中展现的政治斗争的残酷和政治迫害的无情,并不是归咎于大时代、命运悲剧这些让人无可奈何的症结上,而是落在具体的个体上——作恶的终究是人本身。然而,他在政治题材上的长袖善舞也掩盖了他在其他方面的才能,比如角色情感的细腻刻画。在伊夫·蒙当和罗密·施耐德主演的《女性之光》(Clair de femme, 1979)中,他就把一对饱受创伤的中年男女在婚外情和家庭责任之间的挣扎表现得既纯然唯美又令人唏嘘。可惜,相比那些触及敏感政治事件的影片,这部柔情脉脉的小品并没有获得多少关注。不过,在他1980年代拍摄的那些英语片,比如讲述在智利独裁者皮诺切特发动军事政变后,一位父亲千里迢迢赶来寻子的《大失踪》(Missing, 1982)和讲述身为律师的女儿为被当成战争犯的父亲辩护的《八音盒》中,仍旧可以从人性的绝望中感受到丝丝情感的力量。这两部作品分别拿下了当年的戛纳金棕榈大奖(与土耳其导演尤马兹·古尼的《自由之路》并列)和柏林金熊奖。

《大失踪》

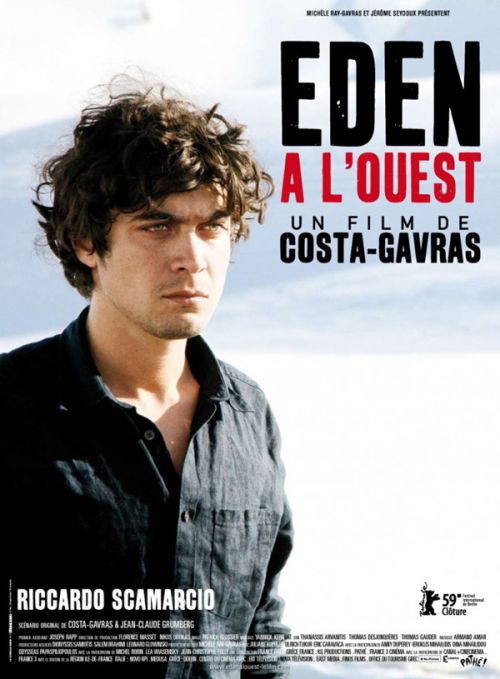

在拷问新闻工作者道德底线的《疯狂的城市》(Mad City, 1997)和揭露教廷在“二战”中扮演何种角色的《见证人》(Amen., 2002)后,加夫拉斯将批判的矛头转向了资本,分别拍摄了黑色喜剧《职场杀手》(Le couperet, 2005)、带有自传色彩的《伊甸在西方》以及《资本之战》(Le capital, 2012)。其中,《伊甸在西方》是他本人最为重视的一部。此番他还随身带着拷贝来到上海,指定要放映这部作品。

《伊甸在西方》以现代版《奥德赛》的形式,展现难民Elias前往巴黎的沿途经历和见闻。这部电影如同桥梁一般,将他个人的文化背景、命运曲折与欧洲的现实现状连接起来。“我为主人公起了一个在欧洲各种语言里都适用的名字,故意没有交代他来自哪里,甚至还在他跟老乡对话时创造了一种并不存在的语言,为的就是想说明这是一个具有普世意义的故事。”

除了自己的作品之外,加夫拉斯在两天的现场交流中,不时提到的是中国的变化让他非常吃惊。原来,他在四十年前曾经因为安德烈·马尔罗的《人类的命运》的相关拍摄计划到访过上海。这部出版于1933年的小说,表现了中国共产党人面对蒋介石残酷镇压时的为信仰而牺牲的精神。

说到个人的政治信仰,加夫拉斯并没有明确的阐述。由于《Z》、《围城》、《大失踪》这些作品都是表现美国政府扶植的当地政权的残暴,加上他的父亲当年的遭遇,加夫拉斯在1980年代曾被某些美国媒体指责有反美倾向,跟他的好友伊夫·蒙当组建了一个左派小集团。但他在《大冤狱》中同样也没有为左派掩饰错误。而在此番接受澎湃新闻专访时,他则坦率表达了自己对于古巴和中国的发展的肯定。

【对话】

澎湃新闻:关于您最著名的作品《Z》,我有三个问题。首先,我很好奇的是,片中有两个暴徒袭击了反对派的领袖,为什么其中一个的角色设定是同性恋——虽然电影里没有明说,但很多镜头都给了暗示?

加夫拉斯:因为这部电影是根据真实事件改编的。现实中这个人物就是同性恋,他之所以被警察操控,正是因为他的性取向,当时在希腊同性恋是违法的,于是他只好去充当凶手。

澎湃新闻:第二个问题是,在影片接近尾声的时候,法官把军队和警察部门的高官一一叫去问话,当他们打算从后门离开的时候,每个人都试图去打开最近的那扇门,而门是紧锁的,为什么会有这样的安排?

加夫拉斯:这个情节设定是为了反映警察的行为往往是非常机械化的。

澎湃新闻:第三个问题是关于影片的音乐,这部电影的配乐署名是希腊著名音乐家Mikis Theodorakis。然而,当影片拍摄的时候,他正被软禁在希腊的家中,无法为影片工作。所以,电影里用到的音乐都是您从他过往的创作里挑选的吗?

加夫拉斯:没错,Mikis Theodorakis当时失去了自由,不过在此之前,他已经创作了很多作品。他允许我从中选择任何我想用的。问题是,电影里需要的音乐的长度与他的作品的长度不一定匹配,所以必须根据电影的要求,找乐队来重新演绎。其中有一个场景是一个人顺着楼梯往上走,一开始我们没能找到合适的配乐,但考虑了一下,决定还是从Theodorakis的创作里选择,就把他的有段音乐倒过来演奏,听上去有种让人不自在、内心很不安的感觉。

《八音盒》

澎湃新闻:这个问题是关于《八音盒》的。其中有一个场景让我感觉很迷惑:安妮穿着睡袍,面对着镜子坐在楼梯上,她通过镜子发现自己的大腿露了出来,于是先是用睡袍遮了一下,继而有重新敞开。这个画面有什么含义?

加夫拉斯:这个问题我也无法解释清楚。当时,我也和杰西卡·兰格(Jessica Lange)讨论过。我认为,这段能细腻地表现女性的心理,面对镜子,她们会自问:“我是不是美丽,是不是性感,是不是还能引起别人的欲望?”

《伊甸在西方》

澎湃新闻:在我看来,《伊甸在西方》是进入21世纪后您拍摄的最重要的作品。这部电影跟您其它的作品很不一样。老实说,您的大多数作品让人看完以后会觉得很沉重,会想要像《大失踪》里杰克·莱蒙扮演的父亲那样发问:“这到底是一个什么样的世界?”然而,《伊甸在西方》的结尾却是乐观的。

加夫拉斯:我想可能跟这部作品带有很多我个人的经历有关。和我一样,主人公在影片的结尾终于来到了巴黎,而闪着光亮的埃菲尔铁塔就好像在向他发出召唤,给人带来了希望。

澎湃新闻:看您的电影让我有一种感觉,就是不管是什么“主义”都无法使这个世界变得更好。但是,“抵抗”又是你的作品最重要的主题。在你看来,既然乌托邦并不存在,那么抵抗的意义又何在?

加夫拉斯:我们之所以抵抗,是因为有些制度让我们无法接受。就我个人对西方世界的观察,古巴虽然不完美,但还是部分实现了共产主义。我也很留意中国的变化,很惊讶它的发展速度。就在四十年的时间里面,它能从一个各方面排名都很低的国家,变成一个强国,现在甚至可以和美国相抗衡。所以,抵抗虽然不能完全实现共产主义,但还是能在部分方面使我们的生活变得更好。这是我个人对“抵抗”的理解。

《大冤狱》

澎湃新闻:我想请您谈谈您和两位演员的合作。一位是您的好友伊夫·蒙当,你们合作过《Z》、《大冤狱》、《围城》等多部作品,还有一位是美国演员杰克·莱蒙,他最为外界熟知的作品其实是喜剧片,像是《热情似火》、《桃色公寓》,你为什么想到找他来演《大失踪》里父亲的角色?

加夫拉斯:伊夫·蒙当之前是非常有名的歌手,我最早找他演的是一个警察的角色(《卧车上的谋杀案》)。一开始,他拒绝了。因为他觉得自己讲话带着马赛口音,如果用这样的口音来演警察的话,会让这个角色显得脸谱化。不过,在考虑了一番后,他跟我说:“要不我先试试看,如果不适合的话,你再换个人重新拍,怎么样?”结果拍完之后,他对自己非常满意,而且也对表演有了新的认识,他明白了,真正的表演应该是源自内心的,而不是表面的模仿。他还因此反思他之前作为歌手的经历,认为自己过去很多时候都只是在模仿别的歌手。之后他在演唱上也有了新的突破。关于这段心路历程,蒙当在他的自传里也写到了。

再来说杰克·莱蒙,他当时是环球影业旗下的演员,最初也不愿意接受《失踪》里的角色,因为他给自己的定位也是喜剧演员。我就试图说服他,告诉他在我看来,《桃色公寓》和他后来演的《救虎记》里的角色,其实也是带有悲剧色彩的。

其实,我很喜欢让演员有机会实现某种自我突破,包括《伊甸在西方》、《资本之战》这些电影的时候,也是这么来安排角色的。

澎湃新闻:接下来几个问题是与您的家庭有关。我知道您的父亲在希腊内战中被投入监狱,是因为当局怀疑他是共产党员。我看到很多关于您的资料上都写得模棱两可,不清楚他究竟是不是?

加夫拉斯:我父亲的确和希腊共产党一起参加了抵抗运动,但他其实并不是党员。他是反对保皇党的左派。因为他对希腊的国王很不满意,而他又很爱自己的国家。希腊共产党被镇压后,他就失业了,孩子也不能上大学,甚至都不能考摩托车的驾照。在监狱里,他和希腊共产党被关在一起,这也改变了他之前的很多观点:虽然他也不喜欢希腊共产党,但他在监狱里有机会看了很多书,后来还推荐给我们看。

澎湃新闻:我还想问下您的夫人米歇尔(Michèle Ray-Gavras)对您的影响。她曾是一名记者,为了从玻利维亚政府手中抢救切·格瓦拉的日记,做了很多工作,后来她成了您的制片人。

加夫拉斯:没错,她当记者的时候还去越南生活过六七个月,和当地反抗入侵的战士一起生活,还以这段经历写过一本书。可惜在我们结婚以后,她就没办法继续当记者了,因为要照顾孩子们。于是,她就成了我的制片人。不论是过去还是现在,妻子对我都非常非常重要。正是因为她把家庭照顾得井井有条,我才能安心拍我想拍的电影,而不是为了赚钱去拍那些商业片。在电影圈里,我们这对似乎还挺出名的,外界总是对我们很好奇,因为我们是圈里少见的从一而终,已经结婚五十多年的夫妻。

澎湃新闻:您的儿子和女儿也都是导演。我看过您女儿茱莉·加夫拉斯(Julie Gavras)的《都是菲德尔的错》(La Faute à Fidel!),也是一部政治性很强的电影,但比起您的作品来,要更有法国味。我想问的是,是不是在您的鼓励下,他们才投身电影领域?

加夫拉斯:并没有,我毕竟是一个移民,就跟很多移民家长一样,最开始我希望我的孩子能从事真正的、比较稳定的职业,比如律师、工程师、医生。我的女儿茱莉一开始学的是法律,但在拿到学士学位后,她说她已经学够了,接下去想当导演。后来我的两个儿子亚历山大和罗曼也步了后尘。说到《都是菲德尔的错》,这跟我拍的作品其实有很大不同,它是从女性的而且是孩子的眼光去观察周遭,完全出自我女儿个人的认识。

(特此感谢复旦大学法语系张华老师担任现场口译)

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号