划重点:

1即便诸如陈凯歌、曹保平等影坛前辈都认为当下是青年导演最好的时代,但身在其中的年轻人们却很难感同身受。

2对于青年导演来说,专业的制片人、投资人固然是他们梦寐以求的资源,但能遇到靠谱的“好人”,才是他们顺利前行的基本保障。

可能是基于经验,前辈导演们往往把当下称作青年导演们的“最好的时代”:50后的陈凯歌这么说,60后的曹保平这么说,就连不过是早出道几年、同为80后的李睿珺也这么说——毕竟在他们最初想拍电影的那些年,还没有如今这样名目繁多的创投机会和扶植计划。资源、资金、公司、导师……全部虚位以待,看起来很是有点不拘一格唯才是举的架势。

越来越多的青年导演在这个“好时代”中得到冒头的机会,他们来势凶猛且不问出身:像是《老兽》导演周子阳本科学的是艺术设计;《暴裂无声》导演忻钰坤和《中邪》导演马凯的学历都止于高中;而拿了金马奖的毕赣、签了“坏猴子”的文牧野,最初学的都是电视编导——互联网不会湮没一个有才华的人,如今看来,电影圈也是。

图片左起依次为青年导演忻钰坤、马凯、文牧野

然而有趣的是,当记者遍访青年导演,发现他们对于“好时代”的感受,却远不如前辈们那般强烈。在他们的回忆里,更刻骨铭心的往往是那些自我经验的瞬间:类似于忻钰坤揣着10万元强行开拍《心迷宫》,破釜沉舟的时候;马凯做好了第五次再失败就回老家,最后一搏的时候;邵攀通过组装电脑、软件培训攒够了后期款项、却被骗走素材,满腔激愤的时候;甚至于,胡波决定用一根绳子结束生命,心灰意冷的时候……

从电影青年到青年导演的晋级过程,难度恐怕不输一场饥饿游戏。当他们带着作品杀出重围后,得到的奖品不过是这个行业的一张入场券。而在随即开启的关卡里,他们不仅需要继续展示才华,还需要甄别信息、证明票房。更重要的是,他们需要很快理清一个终极问题:电影和自己的关系。毕竟那直接关系着,接下来他们会为这个时代拍出怎样的电影。

更何况,我们了解到的过程就算再坎坷,在结果上,上述青年导演,都已算是进入窄门、能被叫出名字的小部分幸运者——虽然,之于胡波,这个代价未免太高。

“他们这个时代有这个时代的便利,也有这个时代的困难。想脱颖而出并不是非常容易的事,对于新导演来说,还要有更高的要求。”宁浩表示。

无论如何,这一代的青年导演们已经迎来了,属于他们自己的时代。

“哪个人不想当导演呢?”

4月17日,导演王家卫作为北京电影学院的名誉教授,给在校生开了一堂大师课。学生的提问相当具体,也相当“跨专业”。有表演专业的同学困惑于每次写剧本都会偏离预设,也有制片专业的同学关注作为导演怎么调动演员情绪,还有人请教他在写人物小传时,如何处理戏剧化与真实感的关系。

图片大师课上,北电学生向王家卫导演提问

“你是编剧系吗?”王家卫问。

“我是摄影系的。”

“那你问这个剧本的问题做什么呢?”

“因为在电影学院里,大家都想做导演呀,电影学院哪个人不想当导演呢?”同学理直气壮。毕竟,他来自于诞生了张艺谋和顾长卫的摄影系。

在王家卫的好奇下,“不自愿当导演”的同学举手示意——满满的会堂内大约有10多个人。他对此感慨:“现在好像有一个错误的观念,电影行业里面,好像谁都想当导演,但这其实是很惨的事情。如果只有一堆导演,没有编剧、摄影、制片人。到了现场什么都是你干,那你也就不是导演了。”

王家卫所希望的状态,是在成熟的电影工业体系下,每个工种各就其位、各司其职。但放眼时下国内的电影圈,能享受这样待遇的导演,多半是早已成名的大家,或者是少数几个天生便手握资源的“影二代”新贵。

要观察青年导演的普遍经历,倒不如参考《西北风云》的导演黄璜。

4月13日,犯罪动作片《西北风云》上映,豆瓣评分3.4,累计票房378万——根据经验判断,这又是每年350部上映影片中,一个面目模糊的分母。

然而,导演黄璜在知乎上以一篇五千多字的长文,使影片的由来清晰起来:因为带着“30岁前拍出自己第一部长片”的急切心情,在明知“制作公司没有任何业内资源和制作能力”的情况下,他依然愿意冒险与对方合作。最终,他不仅没有拿到一分钱的报酬,还在拍摄期间遇到了制作方欠款、干涉拍摄、逼走演员等等境况。甚至在他意识到以制作方的剪辑水平,成片将是一个“不伦不类四不像的玩意儿”时,希望自己出钱把项目买回来,但得到的答复是投资成本“五千万”,且不准查账“必须由他们说的算”。

无奈之下,黄璜只得放手。在失联三年后,听闻自己的“处女作”将登陆大银幕,黄璜唯一想做的是取消自己的导演署名,然而,他却“找不到相关负责人”。

当记者提出想把这个故事更加细致地还原出来时,黄璜客道地拒绝了我们:“新导演很多,典型的也很多,不差这一个。见谅。”

一定意义上,黄璜的困境有其代表性——如何找到靠谱的资方拿到靠谱的钱,恐怕是电影学院无法教给青年导演的社会课。但这毕竟还不算是新导演所能遭遇的最差状态。毕竟他是北电导演系科班出身,毕业短片得过奖,能力颇被看好。

更重要的是,对一个青年导演来说,出身科班基本上就意味着自带一定的行业资源。最不济,还能让老师、同学帮忙搭班。黄璜在长文中讲到,“主创和主要演员都是我和制片人通过老师和朋友等一些社会关系谈妥的。”

在他之外,还有更多的“野生导演”连这些条件都不具备,王家卫所担忧的“没有编剧、摄影、制片人”的走势,对他们来说大约是“何不食肉糜”般的问题。大多数青年导演都以自编自导出道,每个人在说起筹集拍摄资金时,都能抖出一部辛酸史。为了省钱他们同时身兼数职,比如《心迷宫》是忻钰坤自己在电脑上剪辑完成的,邵攀的《bike与旧电钢》除了导演,出品和发行也都是他自己。

图片凭借处女作《心迷宫》的成功,忻钰坤的第二部长片也已经上映

“一个门外的、什么都没有的草根导演要去拍电影,是真的边缘,而且有无形的堡垒是你跨越不了的。你不知道怎么去敲开电影公司的大门,没有渠道,也没有对话的可能性。你不认识真正在这个行业里的人,遇到问题你都没有办法去请教前辈。”忻钰坤对《贵圈》说,直到现在,两部电影公映之后,他还是认为自己“不在行业里”。

“什么叫行业里?”《贵圈》问。

“接触的都是正规的资源、正规的渠道、正规的资金,电影拍完了就能上院线。在这个领域之外,也有一批人被称为导演、做的东西也被叫电影,但那是不一样的。”

“没有作品就没有投资,但没有投资也就没有作品”

一个有电影梦的青年与一个青年导演之间的分野,是作品。但在一个更现实的角度,是资金。这像是一个悖论:没有作品就无法吸引投资,但没有投资,怎么启动第一部作品呢?

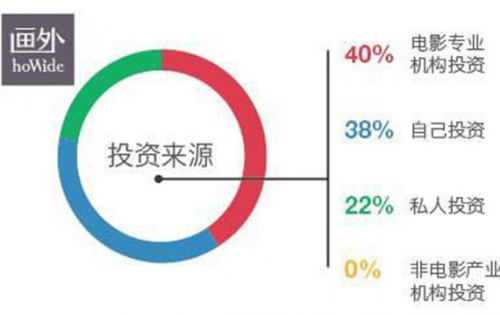

相比香港的“首部剧情电影计划”、台湾的“电影事业发展基金”,大陆缺乏官方对首部长片的支持计划。这也就意味着,新导演更直接地受到资本压力。在去年由画外hoWide、哪吒兄弟影业、凡影数据联合发起的一项调查中,以60名有长片作品或在筹备中的青年导演为样本,他们第一部作品的投资来源,电影专业机构40%,自己投资38%,私人投资22%,而电影行业之外的投资机构,0。

图片《中国青年电影导演生存状态调查报告》公布了关于首部长片拍摄经费来源的构成

而这些已经获得投资的“幸存者”,在一年内完成融资的占41%,大部分都得在1年以上,其中3年以上者占了13%.而这其中,还有40%的受访者曾经历过项目终止,其中一半是由于投资方撤资。

电影不仅是艺术,还是工业,甚至之于如今更是风口。有理想是一回事,有条件把理想变成现实并搬上银幕,是另一回事。

忻钰坤对此倒是颇为理解:“那么多新导演,都说自己有电影梦,都说自己剧本好,信谁呢?不知道。而且张嘴都要好几千万好几百万,不知道给谁啊。”

他的言谈之中颇有点冷静甚至冷酷,或许是因为被现实打磨的经历使然。此前他在西安给电视台拍栏目剧,见过“全民导演”的盛况:“我们这样野生的团队有好多个,一辆金杯面包车就能坐下整个摄制组。”最夸张的时候,周末两天拍摄,第一天拍完,金杯车司机第二天就不来了——“他也组了个剧组,当导演去了。”

忻钰坤之所以自嘲“野生”,是因为他虽痴迷电影却没考上北电,后来以曲线救国的方式上了摄影系的进修班。在谋生过程里,每次一有动摇,他就去读李安的《十年一觉电影梦》以自勉。

图片电影《心迷宫》剧照

拍《心迷宫》是制片人任江洲的建议,当时忻钰坤已有自己的长片剧本,但考量之后觉得前者的可行性更高。只不过那位制片人和他一样,同属“行业边缘”,所以整个影片的筹备也颇多周折。开机前一天资金还没到账,当天收到了10万元的款项——整个拍摄期间,就是依靠这样一点一点打回来的钱,忻钰坤拍完了自己的第一部长片。

“我知道很多青年导演拍自己的第一部长片时,找钱是最麻烦的,很多导演甚至要卖车卖房换了钱去拍片。我又回头看看自己,房子是租的,只有一辆自行车还是朋友送的,我觉得我基本上没有这个可能性。”忻钰坤解释。

2015年,《心迷宫》上映后以170万制作成本斩获1067万票房,凭着这样的成绩,他大受追捧,得以重新开始制作自己当年放弃的项目,也就是刚刚上映的《暴裂无声》。

图片电影《爆裂无声》剧照

“所以你其实只是绕了一个弯?”《贵圈》问他。

“这种话是因为你已经看到结果了。”忻钰坤答。

他对自己的分析也是冰冷的,“在那个瞬间,我只有两个选择:坚持我自己的东西;做制片人要的东西。前者一片迷雾,后者虽然也不是很透亮,但可见度更高一些,我选择了更有可能性的。”

文牧野则属于那种处女作就能得到专业电影机构投资的幸运儿。他签约宁浩公司的青年导演计划,首部故事长片《我不是药神》即将在暑期上映,流程推进专业且顺畅。相比其他同行,这位新导演不仅不需要操心钱,还有极大的创作自由,比如,“所有演员都是我决定”。以至于宁浩提到徐峥对主演有兴趣时,文牧野都可以思前想后,考虑一周后才接受。

图片徐峥、文牧野、宁浩在开机仪式上合影

他承认自己幸运,同时强调,“就算天上掉馅儿饼,你也得接得住不是吗?”

在被馅饼砸中之前,文牧野同样花了很多年,才成为这个“配得上幸运”的人。从东北师范大学毕业后,他和六个同学一起从吉林来到北京,大家一起合租,一起拍广告赚钱,一起拍短片烧钱。只不过,他是其中唯一一个,一边漂着一边坚持考北电导演系研究生的人。

他在拍广告-拍短片-到处找机会投奖-继续拍广告的流程里循环往复到第四年,终于考上了田壮壮的研究生。在这个过程中,短片为他赢来了声誉,拿了不少影展奖项。宁浩签他,也是因为看了《安魂曲》和《battle》两部短片的缘故。

而当时一起北漂的同学当中,已经有4人回了老家,结婚生子,安逸度日。他一点也没有被那样的生活所吸引。“我一直知道自己想干嘛。”文牧野对《贵圈》解释,“我不会干别的,只会拍电影。”

中国电影产业最缺什么?“好人!”

上文提到的青年导演调查,其中有一个问题是:“中国电影产业最缺什么专业人才?”在备选答案中,58%的人选了专业制片人,12%选了专业投资人,8%认为是编剧。然而还有一位受访者,没有勾选既定选项,而是愤然自行填写了答案:“好人”。当发布会上主持人朗读到这条的时候,全场掌声雷动。

图片专业制片人、专业投资人,是青年导演最渴求的资源

一位业内人士表示,“连漫咖啡都成为电影产业重要融资基地的时候,可见这个行业的鱼龙混杂会到什么程度”。就连见过大风大浪的郭德纲,在为自己的电影寻找后期公司时,接触一圈下来也感慨:“灭电影者,电影人也。”

对于初入江湖的青年导演来说,“江湖险恶”更不是一句戏言。青年导演牛超表示,在进北电导演系的第一节课上,他的导师田壮壮就说:“今后只希望你们在经历了拍电影的过程之后,还能爱电影。”

当年的年轻人拍着胸脯说那必须的,然而10年之后他的答案虽然未变,但心境却变了很多,“如果能回到那一堂课,我一定会抱着师父先哭一次。”

在这片热钱涌入的土地上,一切皆有可能。邵攀在为《bike与旧电钢》准备后期的时候,遇到了一名制片主任,对他很是热心,主动表示可以帮他发行,为他做监制。“在三里屯的一个咖啡馆,他跟我说,你们这样的青年导演,靠自己单打独斗是不行的,应该有人来帮你们,我就是来帮你们的。”

邵攀当场被感动了,“我觉得有人能这么热心的帮你,我愿意相信他。”

可事情后来的走向却绝非这么热血。此人以帮找知名剪辑师的理由,把《bike与旧电钢》的母带拿走了,邵攀询问进展时,对方每每假意推脱。后来经朋友提醒,他才知道这人是个骗子,曾以帮助发行为由骗过其他导演的钱。邵攀后来找其对质时,对方借机与他决裂,并将所有素材占为己有。

有武学功底的邵攀用非常手段拿回了母带,并在微博上公布了这件事情的始末。“我当时答应他的时候也是考虑到,如果他要做对不起我的事,我是有解决能力的。”邵攀对《贵圈》说。

黄璜遇到问题还更棘手些。除了在前期遇到资方欠款,还在中途被更换了制片人和承制方。新的制片方看起来只求快速结束项目,耽误的戏份不但不予补拍,甚至连女主角愿意不求报酬把戏拍完的提议都无情拒绝——“无情”的意思是,“新上马的制片人说你就算不拿钱,我是不是还要给你出酒店钱房车钱。他在女演员老师的面前拿头连连撞墙,用这种近乎泼皮的方式让演员们离去了。”

黄璜对此深感疑惑,既然这么不在意电影品质,拍电影为的是什么呢?

忻钰坤也对《贵圈》提到了类似的情况。《心迷宫》之后,找来的项目“一直不断”。但一来他性格谨慎,二来社会经验也比较丰富,大多数情况下都持观察态度。“第一是项目真的不靠谱,故事也读不通,就会觉得很怪,也没明白他们要干什么,着急去码这个东西。”

第二是他能意识到,“真的有很多陷阱在里面,你也不知背后是什么关系。很多人拿着剧本找你,问你要不要参与,但你发现他也不是投资方,似乎也要拿着你去找别人的钱。我就在想,这个钱找回来真是用来拍电影的吗?”

从香港到内地发展的导演陈小炜对《贵圈》介绍,15年夏天他曾接了一个网大项目,合同签了,剧本也改好了,甚至他已经去实地看过景了,遇到了对方临时毁约:“说我要求太高了,不配合。然后他们发了一个视频来,把合同撕了。让我也发一个视频过去,把我这边的合同也撕了。”

后来他发现这个项目拍出来了,换了个导演,按照他改的剧本,只是没有搭景。“我当时砍人的心都有。”

他当然没有行动,习惯性地感慨了一句:“这个圈子就是很low.”

“那你没有考虑过回香港吗?”《贵圈》问。

“没有。”他不假思索,“这里机会还是多的。”

听自己的还是听钱的?

一个新导演凭借才华,很有可能得到资本青睐通过第一关,凭借大量谨慎与基本运气,也有可能躲开路上的坑而通过第二关,但是如果遇到资本干涉创作时,这样的第三关应该怎么过呢?

最典型的案例,就是去年自缢的导演胡波。电影学院毕业后,胡波带着自己的《金羊毛》参与FIRST电影节创投,成功签约冬春影业。然而在项目执行阶段,导演与出品方产生了巨大分歧:胡波坚持使用单机位长镜头,而冬春认为这种方式过于冒险,要求使用双机位,以防后期需要“补救”——很显然,这种要求里,包含着出品方对新导演的不信任。

图片胡波导演的离去 ,让人们深感惋惜作为创作者,胡波坚持用自己的方式完成了电影《大象席地而坐》。而后,他4个小时的电影版本再度受到质疑,被要求减至两个小时以内。胡波生前好友透露,胡波自杀之前收到过一封协议,要求他放弃电影的署名权,胡波一直都没有签字。

当时摆在胡波面前的只有三条路:顺从冬春,把电影做成他们想要的样子;继续僵持,任由《大象席地而坐》成为尘封在硬盘里的一组数据;自己找钱,买回作品的版权。

他走了不存在的第四条路。仿佛只有献祭肉身,才能在资本面前争得一点创作者的尊严。今年柏林电影节上,4小时的《大象席地而坐》获得费比西国际影评人协会颁发的论坛单元最佳影片奖。

而邵攀索性走了另外一条路,通过自行承担拍摄成本(债务)来保证创作自由。他的第一部电影《bike与旧电钢》是纪录片——借了一台机器,拍了两个朋友,拍摄期间吃住都在家里,几乎没有什么成本。只不过因为拍的素材太多,花了点钱做后期——依靠卖电脑、装机、做软件培训、拍广告,以及向朋友借钱达成。

图片邵攀的《Bike与旧电钢》在多个影展上获奖

但第二部《安静的人》是剧情片,预算500万,因为涉及自己的生命经验,邵攀除了自编自导还打算自演。此前他已签约公司,公司认可剧本,愿意全投,但有一个要求:他不能自演,为此还帮忙联系了一线男星和他面聊。

价值观的碰撞由此开始。大众看来,新导演的作品能有知名演员加持,简直应该对公司感恩戴德,但对于像邵攀这样自觉的创作者来说,很明显是对他的不尊重。

“我是导演,我是这个项目的写作者,我是它的灵魂缔造者,我有权力决定主演是谁。”邵攀采访时难掩激动,那也许是,他反复解释了太多次的应激反应。

之后他把项目转回了自己手里,尝试与其他的投资方接洽,到目前接触了百十来家,可想而知,没有得到任何投资。“他们可能是出于一些行业的经验判断,没有明星,又是新导演,不知道你想拍的是什么东西。”邵攀说,“你说乔布斯没有做出苹果的时候,谁又能想到智能手机是什么样子呢?”

到现在,《安静的人》的拍摄费用基本筹集完毕,大部分来自他自己的贷款,一部分来自于众筹所得,预计8月开机。“负债累累。”邵攀描述现在的自己。

在这批青年导演中,忻钰坤的电影一直被认为是能兼顾自我表达与商业类型的典型。一定意义上,这种极具包容度的风格,正是导演的性格。2012年他脱产创作《暴裂无声》的最初剧本,以他的性格,其实已经算是放手一搏,“花了很久时间,也倾注了不少心血”。

但任江洲建议合作《心迷宫》后,他当即放弃了自己的剧本。一方面,是因为《心迷宫》当中有他感兴趣的部分,另一方面他也确实是个很有弹性的人。“如果我是一个非常有性格的人,我说不行,我必须得拍自己的东西,你找别人去吧。然后我就写我的剧本,写完自己去找钱,那可能到今天我依旧什么也没拍出来。所以我现在还蛮感谢当时那个放弃。”忻钰坤对《贵圈》说。

但即便是善于换位思考如忻钰坤,在成名之后,他也对资本的逐利有所烦恼,“很多合作方式不是他想要的。”该片制片人高一天曾对《贵圈》表示。

《中邪》的导演马凯也遇到过类似情况。此前在与公司签约时,他就已经提出自己的诉求:保持原班人马,全程参与创作,双方达成了共识。但如今在筹备新片的时候,公司却还在反复向他建议,新片中应该加入明星卡司。

“作为出品方来说,有明星他心里会更有底一些。但我是拒绝的,我更希望看到我能控制的东西更多一点,就是把所有的精力放在创作上,而不是名气上。我没有想过它要(造成)多么大范围(的影响),让投资商不赔钱就OK了。”马凯对《贵圈》说。

“不要让年轻导演背负票房压力”

几年前,文牧野拍短片、投影展的那个阶段,并没有想过,自己会走上“商业路”。

他把新导演面前的两条路,分别称之为影展路和商业路。那时候他和所有电影青年的想法都是一样的:先以短片进行原始积累,然后做个小成本的文艺片,尝试去拿个奖,“再去慢慢找到自己作为职业导演的方向”。

“为什么很多人都走影展路,因为最开始的时候认为那条路是比较快的,而且没有人管你。”文牧野解释。

但当他开始加入宁浩的青年导演计划后,“我发现突然有这样一个项目,我非常喜欢,并且想往商业方向走的时候,有一个人一直告诉你,你是对的。我就自然而然地走向商业路线了。”

他的处女作《我不是药神》据称投资6000万,一位业内人士此前对《贵圈》判断,起码需要2.4亿票房才不亏本。

“不要让年轻导演背负那些(票房压力)。”宁浩对《贵圈》说,“他们还是一门心思先做好自己的创作,尤其是年轻导演。”一位坏猴子的工作人员开玩笑称,亏了就让宁浩自己拍一部补上,“对,没有必要把这个特别复杂的问题交给年轻导演。”

他的青年导演计划甚至没有毕业期限:“我们是一个开放的平台。唯一的标准可能就是他们自己觉得自己ok了。”

宁浩是青年导演出身,他明白他们的困境与需求。所以现在做的就是在自己的经验基础上,为新一代的年轻导演提供一切配套服务。

在这个角度,如果我们印象里的青年导演往往走上“影展路”,那也许只是,商业的门槛并不是每个人都能够着的。

新导演们确实有了更多的选择。“以前如果一个新导演就是想拍大娱乐片,但得不到资本和信任,怎么办?看到有别的导演通过文艺片得到关注,好,那我曲线救国,也先去拍文艺片,之后再转型。但今天真的有直接的机会,如果你站在这里,你通过短片,或者其他的成绩证明你有可能拍出一个大娱乐片,是会有人投钱的。这是行业的繁荣带给新导演的更多的机会和选择。”忻钰坤说。

当然,他们也可以继续走影展路,并且,那条路也在越来越宽。今年4月,由华夏、安乐、万诱引力、完美威秀、猫眼五家业内公司联手推出“A.R.T.文艺片计划”,涉及制作、发行、放映、海外推广,以全产业链优势扶持新导演。安乐影业老板江志强明确表示:“做文艺片可能会赔钱,但一定需要有人做。如果只抱着赚钱的心态,很难做好文艺片。”

图片“A.R.T.文艺片计划”已经正式启动

而发行端也将持续助力。中国电影资料馆在2016年10月发起的虚拟院线“艺术电影联盟”,通过目前在全国200个城市发展的1260家影院和1590块屏幕,为文艺片提供长期放映的空间。李睿珺的《路过未来》将作为“A.R.T.”计划的第一部影片,在“艺联”发行上映。

很有理由相信,这未必是新导演最好的时代,但一定是越来越好的时代。因为,哪怕还没有建立起专业分工,哪怕行业里还是乱象丛生,但至少,这个时代已经开始欢迎“每个人都想当导演”的可能。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号