在上月落幕的第71届戛纳电影节上,娜丁·拉巴基(Nadine Labaki)凭借《迦百农》(Capernaum)拿下评审团大奖。在此之前,她仅执导过两部剧情长片。不久前,拉巴基带着这部获奖作品来到本届上海国际电影节,参加展映和观众见面会。期间,远道而来的戛纳电影节主席蒂耶里·福茂还特意抽空赶到见面会,为拉巴基捧场。

《迦百农》聚焦了黎巴嫩当下的难民问题

对中国观众来说,娜丁·拉巴基如今仍是一个陌生的名字。在今年莅临上海国际电影节的影人中,她的资历不算深厚,获奖履历不是最鲜亮的,也并非仅有的女性导演,除了姣好的容貌能令她跻身“最美丽导演”之列外,似乎没有太多特别之处。唯一的特别之处在于,她背后的那个国度——黎巴嫩,对许多国人来说,既熟悉又陌生。

娜丁·拉巴基

“黎巴嫩”曾是电视新闻的国际板块里出现的高频词汇,与之相伴的往往是“战争”“袭击”“伤亡”。这个多宗教、多种族、多国势力混杂的国家,在上世纪晚期,耗费了15年时间在内战上。曾经的中东富庶开放之地,沦为人间炼狱,15万人死于战火,期间逃往国外的黎巴嫩人甚至多于战争之后的幸存者。随着和平的重新降临,这个国家在国际上的存在感似乎也随之降低,它在我们的新闻里被提及的次数越来越少,取而代之的是它的领国叙利亚。

然而,近年来,黎巴嫩却开始在全新的电影领域树立自己的位置,通过走上国际舞台,将黎巴嫩的今昔呈现在世界观众面前,其中尤以《羞辱》(The Insult)的导演齐德·多尔里(Ziad Doueiri)和娜丁·拉巴基为表表者。对比两人,拉巴基的创作焦点更集中于黎巴嫩内部,这可能跟她始终没有离开过这个国家有关——而多尔里在1980年代初期移居美国,直到新千年后才重返祖国拍片。

出生于内战爆发前一年(1974年)的娜丁·拉巴基,和许多40代的黎巴嫩人一样,在战火中度过了童年和少女时代。好在内战结束后,她得以顺利进入大学,成为战后由黎巴嫩本土培养——而非像齐德·多尔里那样在西方接受电影教育——的第一代导演。

娜丁·拉巴基(中)在《吾等何处去》中

虽然拉巴基不曾直接在电影里表现战时那段不堪回首的岁月,但在她的第二部作品《吾等何处去》(Where Do We Go Now?)中,借着一个荒诞搞笑的故事,揭示战争留下的创伤,以及宗教冲突留下的难以消弭的隐患:一个村子里信仰基督教的妇女和信仰伊斯兰教的妇女,为了让男人们不打起来,雇了一个脱衣舞团来村子里表演,以分散他们的注意力,最后甚至改信对方的宗教,逼得丈夫们无可奈何。

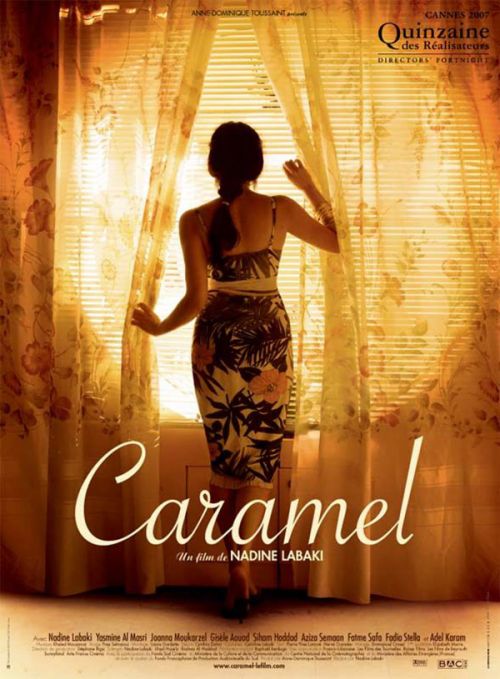

《焦糖》海报

而她的处女作《焦糖》(Caramel)和新作《迦百农》都是关乎当下的现实主义题材。前者以贝鲁特的一家发廊为背景,展现了五位女性的不同生活境遇:有人爱上有妇之夫,有人担心因为并非处女遭到丈夫嫌弃,有人为性取向所困,有人在亲情和爱情之间挣扎,有人不甘放弃梦想却屡屡碰壁。拉巴基以女性的视角,通过柔和的画面将一幅女性的群像徐徐展开,既不苛责,也非同情,只是忠于甜中带苦的生活原貌。

《迦百农》是拉巴基的三部作品中政治性最强的一部。影片以身为叙利亚难民的男孩Zain状告父母擅自生下自己为开端,用倒叙的形式回顾他并不漫长的人生中的一段段艰辛往事,其中涉及难民的合法身份、未成年人的包办婚姻、外来务工妇女的生育权(黎巴嫩政府规定,外来务工妇女必须放弃生育权,只要怀孕,就立即丧失一切权利被遣送出境)、人口买卖等黎巴嫩当下最棘手的社会问题。

以上三部作品虽然主题不一,但有一个共同点,就是原声配乐都由黎巴嫩著名音乐人,也是娜丁·拉巴基的丈夫Khaled Mouzanar操刀。他善于将阿拉伯的传统音乐与拉丁美洲音乐相结合——比如《焦糖》的配乐就采用了阿根廷的探戈音乐,情感强烈充沛,但热情之下又往往蕴藏着一丝忧郁。

此外,拉巴基本人在这三部作品都出演了一个角色,只不过角色的分量轻重不一。事实上,拉巴基的外形条件十分出众,除了中东女子自带眼线的深邃双眸外,身材也是高挑有致。然而,在接受记者专访时,她明确表示,只有导演才是她的初心,演不演戏并不重要。而在谈及《迦百农》几乎完全起用非职业演员时,她也坦承自己的表演无法与非职业演员相提并论,因为“他们不是在表演,而是在表现自己真实的人生”。

娜丁·拉巴基在《焦糖》中

【对话】

我的电影借鉴了生活

记者:我看到维基百科上写,你是从一个才艺选秀节目开始演艺生涯。为什么当初没有选择当演员,而是选择成为导演?

拉巴基:唉,那上面的信息是错的,我不是从选秀节目出来的,我是贝鲁特圣约瑟夫大学视听专业的科班生。大学毕业后,我干过一阵子广告,也拍过一阵MV。之后,就拍了我的第一部电影《焦糖》(Caramel)。我从一开始就想要做导演,而不是演戏,当演员是后来的事了。

记者:不论是你的处女作《焦糖》,还是上一部作品《吾等何处去》,甚至是新片《迦百农》里,都有一种幽默感。这是为了中和影片悲剧的底色吗?因为当它们完结的时候,电影里反映的国家创伤和社会问题,都没有得出一个解决的办法。

拉巴基:是的,但我觉得世事本就如此,这是很自然的事。我们生活里从来不是只有喜剧或只有悲剧,总是悲与喜交织在一起,而我的电影正是借鉴自生活本身。生活就是这样,有时候你的遭遇实在是太荒唐无稽了,只能付诸一笑,这种幽默其实带有治愈作用,或许能帮助你找到应对这种荒唐境遇的办法。

《吾等何处去》海报

记者:你的作品总是关注女性的命运,这是因为你本身是女性的缘故吗?

拉巴基:对,身为女性,这是很自然的事。也正因为我是女性,所以我能讲述女性自身的想法,而且会觉得女性的主题很贴近我的内心,能激发我的创作欲望,并如实地表达自己的观点。

《迦百农》想要说的是混乱

记者:迦百农是《圣经》里耶稣曾经传道的地方,为什么用这个地名作为影片的片名?

拉巴基:这片名的意义就是表达一种失序。其实在文学领域,很早就有人用这个词来表达“混乱”的意义,所以拍电影时我也想到了这个题目。甚至早在我们开写剧本之前,就已经确定下了这个片名。混乱——这就是我们这部电影想要说的东西,与《圣经》里那个村庄的具体所在地无关。

记者:在《迦百农》里,很多角色都是非职业演员。在你的导演生涯里,这是第一次吗?

拉巴基:应该说,所有角色都是非职业演员。其实我一直习惯采用非职业演员,《焦糖》和《吾等何处去》里差不多职业和非职业是一半对一半。到了这一次,全都是第一次演电影的非职业演员。他们不是演员,他们只是在银幕上呈现自己的痛苦,在银幕上体验自己的人生。他们每一位都为影片注入了各自不同的人生经验、生活中遇到的各种问题。他们不是在表演,而是在表现自己真实的人生。这一点对我十分重要,这样才能更贴近现实,更好地反映现实。

所以,我不会用“表演”这个词来形容他们的工作,他们就是那些人物本身。他们谈论的都是自己遇到的真实问题。那个孩子——影片的主角Zain在现实中就是没有身份的叙利亚难民,唯一区别在于生活中,他有很好的父母亲,有人关心。但除此之外,影片中那些情节,他都经历过;那些街头暴力,他都见证过。所以他才能在影片中反映出这一幕幕来。

导演拉巴基和小演员Zain Alrafeea

记者:说到饰演Zain的男孩Zain Alrafeea,为什么当初会选择他?他在片中的演技让人吃惊,开拍前有没有对他进行过表演方面的训练?

拉巴基:这要归功于我们的选角团队,他们共有五六人组成,成天拿着摄影机走在街上,寻找合适的人,跟他们交谈,同时把过程都拍下来。Zain就在这些人中间。看到他的那段镜头,我只用了两分钟,就拍板决定:就是他了!拍摄前,我们没有专门训练过他。我不希望对他施加影响,而是尽可能让他保持本来的样子。

这部电影里有相当多的即兴发挥的成分,我也完全没事先排练。我所做的就是把演员放在故事情境之中,任其自由发挥。他们也没剧本,我只是简单跟他们解释一下这是什么样的故事情境,他们是什么身份的人物,然后边拍边做些修改。所以说这是一种非常有机、非常自然的拍摄方式,我只是静静等待着生活本身会带给我什么,等待着演员会给我什么。我非常信任他们,他们都很敏感、机智,他们会根据自己的生活经验来应对,我只要尽可能将其呈现出来就可以了。

记者:说到非职业演员,你好像忘记了你本人也在片中扮演了律师这个角色,虽然戏份很多。说起来,你参演了自己的每一部导演作品。对你来说,在自己的片中出演角色,这是必须的吗?

拉巴基:原本和《焦糖》一样,我演的那个律师的戏份应该更加吃重些,有她自己的一条独立的故事线。但我后来发现,和那些演员相比,我演的这个角色远没他们那么真实,所以干脆就拿掉了这条线。至于你说的问题,其实扮演一个角色对我来说并不是必须的,还是看机缘。

要想办法说出内心的想法,不要怕有压力

记者:你曾经说过处女作《焦糖》的拍摄很难,因为当时黎巴嫩根本没有电影工业。但是在《焦糖》和《吾等何处去》之后,你在西方有了知名度,《迦百农》的拍摄是不是变得容易了一些?

拉巴基:的确,这一次是完全不同的经历。我们自己负责制作影片,而且我的丈夫还是本片的制片人,于是有了很大的自由度,我们拍了六个月,积累了500个小时的工作样片。这种拍摄上的自由度,是我以前不曾经历过的,我和演员都有了更多时间去即兴发挥。

与丈夫Khaled-Mouzanar(左)和饰演主角的小演员Zain-Al-Rafeea

记者:说起你的丈夫Khaled Mouzanar,他是黎巴嫩著名的音乐人,也负责你电影的配乐。他在你的事业中扮演了什么角色?

拉巴基:自从我涉足电影以来,我丈夫就是我的事业伙伴,不管是配乐方面,还是现在开始做制片人,都扮演了重要角色,给了我很大支持。我们的私人生活和工作也是互相交织,密不可分的。我倒是挺喜欢这一点的,能给我更多创造性,随时都能与你的事业伙伴展开工作上的对话。比如这部电影,就是在我们自己家里筹备起来的。我们住在三楼,一楼是办公室,生活、家庭、孩子和工作、剪辑、拍摄,全都交织在了一起,我喜欢这样,很有机的感觉,很健康。

记者:近年来,黎巴嫩的电影越来越受到世界的瞩目,齐德·多尔里的《羞辱》在去年的威尼斯电影节上备受好评,你的《迦百农》也在不久前的戛纳电影节上赢得评审团奖,目前在黎巴嫩是不是正酝酿着一场电影“新浪潮”?

拉巴基:我觉得我们的未来十分光明,不一定说是“新浪潮”,至少黎巴嫩的电影业开始被外界关注到了,这对我们来说是件好事情。

记者:你的电影总是切中黎巴嫩的社会问题。《焦糖》是关于女性的自我认同,《吾等何处去》涉及宗教与战争,《迦百农》剖析了难民问题。当你在黎巴嫩拍片时,有没有因此受到压力?

拉巴基:目前为止没有过。而且我觉得你得想办法说出自己内心的想法来,不要怕有压力。

记者:现在问你下一部电影要拍什么,是不是太早了点?

拉巴基:的确,我还没想好下一部拍什么,毕竟这部电影还很新鲜,我们是在去戛纳的两天前才完成的DCP(数字电影)。整个拍摄的经历,对我来说还意犹未尽,现在还没法完全抛在脑后,去考虑接下来做什么。

记者:之前有感觉到自己可能获奖吗?

拉巴基:能去戛纳就很开心了,拿奖之后,给了我更多信心,未来会更加相信自己。但我们之前并没有期望什么,以后也是一样,因为大家都知道评选的过程很难,很多时候,佳作也会被忽视。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号