圣诞档开画,在一众喜剧的包围下,一部动作戏《叶问外传:张天志》拿下了同档期华语电影的最高口碑。

这部由光线参与出品的动作片延续着其路演传统。早在11月月末,主创们便已在全国各地路演、做宣传推广,除了主演张晋以外,已73岁的“八爷”袁和平,身为影片导演同样亲力亲为。

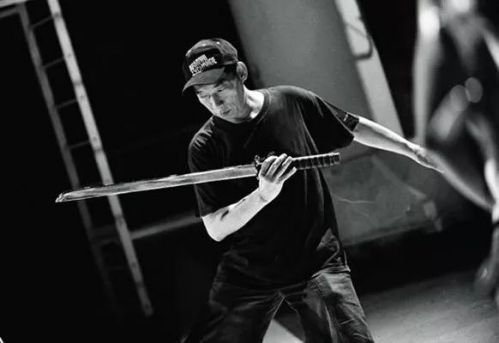

这位走南闯北,并在好莱坞扬名的“世界华人第一武指”,实则十分低调。袁和平个头不高,常身着黑色款的运动服,头戴一顶黑帽,像极了一位大隐隐于市的高手;在拍摄现场每每指导时,他的身手依旧敏捷如往常;采访时,他颇善于倾听,讲话真诚,不遗漏任何一个问题。

张晋说和八爷拍戏压力与劳累并存,因为对方的要求太高。

要求高,听起来并不是一个可以量化的程度,而笔者在这次的采访中,从八爷口中听到最多的是“打戏要好看,要完美”。这句话或许也是驱动他一直不断创作,不停在动作设计上创新的原因。

相较于叶问,张天志是一个普通人

《叶问3》已是三年前的作品了。彼时担任此片动作指导的袁和平,为叶问和张天志设计了一场“咏春对咏春”的高潮戏,张天志差了一招输给叶问后,这个虚构的人物反而在袁和平心里生了根。“张天志更加人性化一些,他会因为失败而不再碰咏春,有着有仇必报的性格。”

相较于神一般存在、零缺点性格的叶问,袁和平笑言,“叶问是过招前还会请对手先吃饭的谦谦君子。”而在《叶问3》里,张天志则是一个从泥土中生长出来的角色,他在地下打黑拳,靠咏春赚钱,为了过上好日子,不断向别人挑战,和秉持着“不争之争”的叶问争谁是咏春正宗。

最终的挑战失败,把张天志这个人物打压至低谷,越是以低谷开场的人物故事就越有戏剧张力。所以当黄百鸣把想要制作《叶问外传:张天志》的想法告诉袁和平时,两个老友不谋而合。当时袁和平正在拍摄《卧虎藏龙:青冥宝剑》,顺道拉上“俞秀莲”杨紫琼,饰演片中的长乐大姐大。

《叶问外传:张天志》算是叶问宇宙的第一次外延。与叶问闭门比武之后,张天志关掉了武馆,开了一家杂货店,和儿子张峰过着平静的生活。一次出手相助,让他成为了黑帮二少的眼中钉。平静的生活被打破,相继地房子被烧、毒品事件、香港被殖民的黑暗岁月一一揭开,张天志也从过往的失败中渐渐站了起来……

袁和平坦言,这部影片最想传递的价值是“人不可以太执着,失败一次并不代表永远失败”。所以直到影片中最后一场对打,张天志久违地使用咏春与体格健硕的洋人对打成功时,观众能在这场民族之战中看到张天志的成长,以及他与咏春的和解。

袁和平的动作美学

袁和平三个字一出,便已明了这部影片最大的看点便是动作场面。

袁和平为《叶问外传:张天志》设计了数十个动作场面。并且他力图每一个动作场面不让观众感到无聊。袁和平在动作设计上考量了很多。其一做法便是为张晋(饰演张天志)选择势均力敌且相当有看头的对手,且用双方的优势互攻。

“启用托尼·贾,便用到泰拳的元素;杨紫琼用刀,女性的柔与力量并举;大块头的戴夫擅长摔跤,他的强大力量与张晋体格上的不匹配和悬殊感,反而有利于把戏剧性做出来。”

其二便是在动作上设计上的巧思。相较于古装片,比如《卧虎藏龙》动作戏呈现而出的飘逸,《黄飞鸿之二:男儿当自强》里偏重道具的使用以及拿古典戏剧和传统戏曲做基底,《叶问外传:张天志》则更偏实实在在的打斗。

袁和平在这部戏里运用了大量的现代综合搏击术,使得人物的动作高度自由,在互相的见招拆招中完成每一场戏。并为了避免观众审美疲劳,特别把一场发生在招牌街的打戏,安排至高空中。“提前一个月,这场戏的每一个动作和招式已经设计好,如果到现场再构思,一天只能拍两场而已。”即便做足了万全准备,这场招牌街打斗戏,依旧拍足了15天。

而在张天志与长乐大姐大(杨紫琼饰)在酒吧第一次见面对话的戏里,袁和平不满足于仅仅对话聊天的展现,而是在一张小小的桌子上面,借助酒杯互相推拉之间,把各自的功夫底蕴表现出来。“这是一场依旧酒吧的环境特意设计的戏,张天志的性格也从中看出变化,相较之前更加礼貌和平静。”

袁和平动作设计的另一大特色,就是在千变万化的过招中依旧能让观影者看到肌理层次分明的武术理念。《叶问外传:张天志》已不是袁和平第一次拍咏春了,不管是早年的《咏春》,还是更被人称道的《一代宗师》以及《叶问3》,袁和平直言他在减少咏春的展现。“怕拍的太多,观众会烦”,但结果“少而精确”,反而加深了观众对咏春的印象。

张晋用咏春对打戴夫的那场戏,一方面与之前不同,袁和平加重了对脚部的使用,另一方面依靠咏春快而密的手部动作,以及张晋个头娇小的优势,不断捶打对方受伤的右侧肋骨部位,打得戴夫逃跑。这是有逻辑且让观众看得懂的动作设计。

感染力,从哪里来?

尽管说来肤浅,袁和平执导下的动作场面总是有着极强的感染力,这种感染力来自于剑过眉间时的慢动作,来自于行云流水,如舞蹈般舒展优美的姿态,也来自于主客观镜头切换间,对节奏的超强把握。

在袁和平的动作设计中,无论男女,武打动作均相当的漂亮、威猛和有力量。“一出打戏好不好,三个因素很关键:默契、节奏和力量。”

默契,指的多是武打演员间的默契。从上世纪60年代进入电影界,袁和平执导《醉拳》与成龙互相成就,后续在银幕上打造了李连杰,挖掘了甄子丹,与杨紫琼合作,捧红吴京,在《卧虎藏龙》时期留意张晋,推荐其参演《一代宗师》中的马三等等。

一路以来,华语电影中主要的功夫明星均与袁和平有深厚的情谊。“当初在《卧虎藏龙》,张晋身型似女生,做章子怡替身,刀、枪不错,气质也不错,有机会便会推荐他。”

一个好的演员难觅,选到一个好的动作明星更是难上加难。所谓拳脚无眼,动作上的轻重缓急,如何将假的表现的似真,对动作没有自我的消化理解是很难做到的,这是属于武行间的一种默契,在特效满天飞的今天,尤其珍贵。

至于节奏带出的感染力,更多用到的是电影的剪辑技巧和蒙太奇转换技巧。功夫片中常有以一敌十,乃至以一敌百的场面出现,《叶问外传:张天志》中同样有相似的场景。一场在长乐商会的大战里,将对决分成两个段落。第一个便是张天志和朋友阿虎“一杀多”的场面。

一个大视野的广角镜头吊起来,观影者站在上帝视角首先感受到混战场面的激烈程度。然后镜头便置身于混战之中,以主观的方式切身感受到打斗的张力和刺激。

而在打斗中,为了调整观众的注意力节奏,袁和平也会在打斗的间隙让动武的双方暂停,至于暂停的原因,则五花八门。比如在张晋与杨紫琼的打斗中,起初一段里张晋手无兵器,直到朋友阿虎丢给他一条铁棍,打斗节奏改变,攻防改变,镜头切过来两个张晋和杨紫琼的特写眼神杀,直接告知观众,在视觉休息后,一轮新的厮杀有要开始了。

同时打斗交手时带出的力量感,常透过适度的夸张与变形,或借助其他的物体来呈现。比如大体格的戴夫与张晋对峙时,将对方扔出去后,一整面墙破碎,是对戴夫力量的渲染,袁和平常常透过对被击打者表情或身体疼痛的夸张展现,来渲染暴力的力量感,设法将疼痛感传递给观众。

结语

从上世纪50年代跟随父亲袁小田参与黄飞鸿系列的演出至今,袁和平在这个行业里一呆就是半个多世纪。

从武行开始他便细心留意每一种门派武术的精华是怎样的,经由他的设计变成适于镜头展现的武打动作,他也会观察每一位演员,找出他们的特色,设计符合他们的动作样式。

大概基于喜爱,所以不会厌倦。从早年将机械打斗变得更加人性化的喜剧动作(结合硬马硬桥)、魔幻的茅山术士、杂技、霹雳舞元素时期,再到未来世界的打斗设计等等,从初出茅庐到扬名立万于世界,袁和平仍不知疲倦地坚守在动作领域。

因为他还有许多的创新要做,留在他的下一部作品当中。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号