2020年秋天的时候,父亲又住进了解放军921医院。那段时间,每次回到长沙,我都是第一时间直奔医院,去看看已卧床太久的他。夜间,父亲并不让我陪床,让我赶紧回家,陪伴同样年迈的妈妈。

次日早晨,我在父亲的书房翻阅着父亲的一本本影集,那是家族的记忆,照片中绝大多数我并不陌生。但这一次,我翻开一本小小的影集,一张照片突然滑落下来,我拾起一看,是一张上世纪六十年代的明星照,谢芳留着单辫,目光灼灼,显然,那是《早春二月》的定妆照。此时,妈妈走了进来,我说,我爸真是个“文艺青年”啊,我妈说,可不,你爸当年就是爱看电影。

下午,我陪伴老妈来到父亲病床前,父亲微微颔首,他已不太能多说话。妈妈拉着他的手,两位长者,无言地凝视着对方。时间真是无情啊,我们的父亲、母亲,就这样老了,老了。我知道,这样的画面会成为历史。病床前的我,也会跟爸妈说说近来在忙些什么。

小时候我住的那个部队大院每周会有一两次新电影的上映,我爸带我去看电影的路上,总会给我介绍这部影片的背景,这一幕我的记忆特别清晰。他走路飞快,语速也快,我听得津津有味。也许,我就这样喜欢上了电影。后来,我从事了与电影有关的工作。

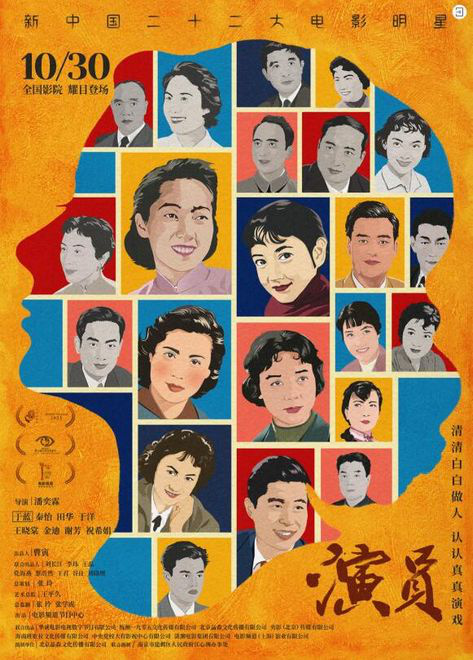

1996年我第一次采访谢芳,去她家里,那时她头发乌黑,坐在一架钢琴前。现在想起来,她那时才60出头。结束后聊天,她问我:你父亲是谁?我说,您应该不认识,我父亲是部队上的。然后又聊了是哪里人等等。2018年,我因拍摄纪录电影《演员》,带电影摄影团队再来拍谢芳、张目二位老师,还是在机器调试的时候,她突然念叨了好几遍“二十二”,我问她:什么二十二?她说:距离咱们第一次见面,你来找我,已经22年了。我惊讶了,我迅速算了下时间,可不,整整22年。她又说,你采访22大明星这个事儿,也是22,有意思。我当时很开心,谢芳就是这样一个极聪颖而灵动的女子,时光在流逝,而在张目的保护下,她的“少女感”一直在,这很神奇。

所以后来在父亲书房看到泛黄的、谢芳的明星照,我也觉得有意思,这是那一代人的交流方式。而张目、谢芳这对银幕伉俪与我的父母年龄相似,这也是让我感到亲切的地方。

这些与艺术家们工作上的交流,平时很少与家人沟通,但那次拍摄于蓝,我是特别想跟家人分享的。

2018年7月,纪录电影《演员》对于蓝的第一天拍摄接近结束,我问于蓝:您现在的愿望是什么。她回答得很干脆:我在静静地等待死神的到来。

听到这,我有点愣住了。这是一个唯物主义者面对死亡的态度,如此豁达,又如此无畏....,甚至,有点是向未知的死亡发出挑战。然后,我的嗓子眼感觉被什么东西堵住了:这毕竟是一个女子,此刻的她是个瘦小的老太太。是谁,给了她如此的能量,让她在漫长的人生中如此坚定,又如此平静?

那一刻,我坚信了我这部作品的价值和意义。每个人都会变老,每个人都有在变得越来越老的至亲,每个人都有自己的故事、自己的青春,以及你爱过的那个人。每个人,或许都可以从别人身上寻找那个当下、过去或未来的自己。

当晚,我再次捧读我能拿到的于蓝的全部传记或自传,我读到了一个章节:抗战胜利的消息传到延安,于蓝推开窗户,看到她的丈夫田方与好几位延安的精壮青年一起打安塞腰鼓,欢庆胜利,这一幕非常有画面感。我决定在我的电影里还原这个情节:摄制组得去延安拍摄。

找到新的投资得以进行去延安以及其他地点的拍摄是在两年后了,我知道,这是拍这样一部题材的电影必须要面对的。

在疫情比较严重的2020年的二月,我有时会来到朝阳公园散步,同时思索我这部电影的命运。春节后的一天,下了很大的雪,我再次来到公园,偌大的公园里,除了我,远处只能看到一两个人,天地一片白茫茫,世界显得肃穆与寒冷。这个时候,我突然收到一个朋友的微信:于蓝去世了…我第一个直觉是不相信。果然,我又收到另一条微信:于蓝去世是假消息。

我这才敢把手机甩开,放眼望这冬季一切被冻结的景物,我长长地呼出一口气,想让这压抑、难受的感觉被凛冽的空气击碎,那一刻我明白,他们是我生命中如此重要的人。

就在这之前,我跟病床上的父亲谈起了于蓝,谈到她跟我说的一些话。我的戎马一生的父亲,许是无法接受自己长期卧床的现实,在治疗上、情绪上一度有些悲观,母亲,和我们这些子女也希望他心情上有所舒缓,我就慢慢说着,似也感觉到老爷子微微点头认可,以及他眼神中流露出的不一样的光亮。

然而几个月后,还是传来了于蓝辞世的消息。这是我拍摄她之后的23个月。我在等待死神的到来…”,她不难过,她去与田方在天上重聚。

2020年的秋天,在疫情被控制得最好的那段时间,摄制组再次集结,我们也来到了延安。此次延安之行,是专为于蓝、田方而来,我试图走他们当年的足迹:16岁的于蓝,在延安第一次演戏,然后结识了年长她十岁的、之前在上海已是电影明星的田方。在鲁艺不远处的“田方、于蓝纪念馆”,我看到很多珍贵的图片,看着于蓝年轻时青涩微笑的照片,我认为,她的生命永驻。

我大学毕业留在北京工作,即使父母也时不时来北京居住,但我与二老分开的时候更多。在北京,于洋、杨静两位前辈,是我走得相对近的。原因说起来竟也简单:他们真的很像我的父亲母亲。于洋老爷子,跟我爸说话太像了,口才很好,杨静阿姨,偶尔“怼”一下老伴儿、但更多的是温顺,跟我妈也像。

第一次发现他们像我的父母,是有一次聊到他们没有找到合适的保姆,而就在同一时间,我们家也在为找能够照顾生病的爸爸的保姆人选而遍寻无果,互相交流经验后,我发现老人面临的问题如此接近。然后,告辞的时候,他们一次次问我、叮嘱我这个带了吗,那个别落下,什么时候再来,路上小心,跟我每次离家我爸妈的叮咛一样一样的。那一次,走出房门,我的眼泪就涌了出来:这一幕让我想家了、想家中的父母了。另一个层面,我知道,他们的儿子于晓阳英年早逝,女儿静江姐姐在国外,即使已以最大的可能回来陪伴,但二老还是独处居多。

也感谢这次拍摄纪录电影《演员》,这是他们变得更年迈的时候,我再次走近他们,在这一阶段,看上去他们也有些需要我。某一些日子我会去探望,有时还和杨静阿姨互相通通微信、发发图片,探望时也把图片即时发给静江姐让她在外放心。而令我欣喜的是他们的身体等各方面状态相当不错。所以,有时回家与父母团聚,告别的时候又看到、听到父母的那种叮嘱,你说我能不想到于洋伯伯、杨静阿姨吗?

拍他们,就是想让他们当下的风采常留大银幕!他们青春的样子,在那些五六十年前的、杰出的电影作品中已经被镌刻了,但是,无论是个体上作为一名优秀的演员,还是群体上作为“新中国22大电影明星”,他们老去后的生活、状态、所思所想,是否也值得留住?今天的他们、和黑白胶片上他们最耀目的电影段落交错产生的视觉震撼有时也惊到作为导演的我。老去的他们依然如此有魅力,也许,这是电影的魔力?

一个遗憾:这部电影的最后,本来我加了一个字幕:谨以此片,献给我的父亲、母亲,献给那一代人…...但可惜,后来被要求删去了,我完全理解,也照章办理了。但其实我本想表达的是:一、我的父母亲,跟他们中的年轻的那一拨儿,是同时代人,他们就是观众和电影演员的关系。二、我的父亲于2021年1月7号因病辞世,享年89岁,喜丧。他没有等到这部电影上映的那一天,虽然当时我也设想了,如果片子能够早拍出来,会在电脑上给他老人家看,因为他已经不可能去电影院了、因为他爱看电影,何况,这是他儿子导演的电影。父亲。一路走好!

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号