10年前,第一次见到徐童导演。

当时他带着纪录片《算命》和《老唐头》,到学校和我们做交流。

10年后,又跟他在Minute国际短片节上重逢。

这10年,全世界都发生了翻天覆地的变化,尤其这两年疫情,更是从各个层面重塑着我们对自己的认知、对世界的认知。

徐童导演也是如此。

年过50之后,他说自己的世界观,进行了一次强大的更新、升级。

用他自己的话说就是:“我现在已经进化到3.0版本。”

我们和3.0版本的徐童导演,做了一次长谈。

聊他如何更新自己的世界观,聊他对元宇宙的理解,以及在这个语境下,纪录片将何去何从。

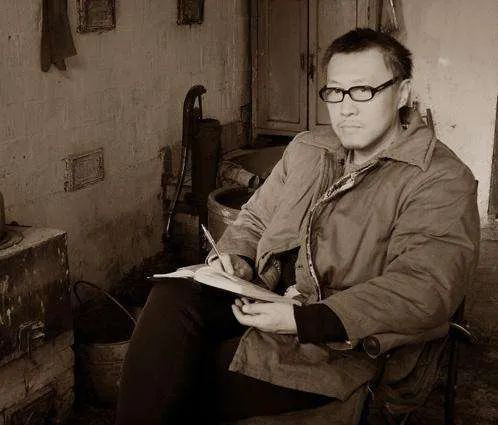

徐童

纪录片导演、编剧、作家

代表作:《麦收》《算命》《老唐头》《四哥》《挖眼睛》《赤脚医生》

更新世界观

后浪电影:徐童导演,上一次见您应该是10年前,那时候的您是一种造型;现在再见到您,越来越时尚,差点没敢认。而且您见面就说这些年来您的世界观发生了很大变化。

所以我在想:或许外在的造型,和您内在的时间观发生变化,有很大的关系?

徐童:可能外表和内心是契合统一的。毕竟10年了,不光是世界观,世界都在变化。

拍了这么多年纪录片,现在他们都跟我叫“老导演”了,我就有点不服。

我的世界,从三年前有一个比较大的变化,因为我们进驻到一家私人办的养老院里拍摄(纪录片《养老院》,2019),在东北的一个县城里,很不起眼,不是那种高大上的国营养老院。

《养老院》拍摄现场

我就觉得,这是一个跟我的世界(在北京的生活、工作),完全平行的宇宙了。

有时候,我们真觉得那个空间,跟现实不在一个空间里。就是世界也不是只有我们现实生活这一层。可能还有一层是个虚拟的、再模拟的世界。

比如我们现在生活在《楚门的世界》,这个世界也叫“矩阵模拟”。因为我们在最小物质的时候是可A可B的,叫“叠加态”。100年前的物理学,已经发现这个了。

但是不管怎么讲,我们的世界既然是平行的,变成很多个现实,比如北京的现实、养老院的现实,不同空间的现实都这样交错的话,你的心理状态、行为状态和精神面貌,都会发生变化。

就像时尚,我会觉得我不是时尚,而是有点多种叠加。

衣服可能有长有短,但这些都不重要,重要的是怎么能够叠加到让你觉得舒服的状态,那个才是最适合自己的。

《养老院》拍摄现场

后浪电影:您改变的契机,仅仅是因为《养老院》吗?

徐童:主要的契机还在于世界观。

比如说“三观尽毁”,往往就是我们不注意的时候,世界观、人生观和价值观很容易走偏。

这三观当中,我觉得从技术层面比较容易把握的,就是“世界观”。

简单来说,“世界观”就是就是关于对这个世界的理解和认知的。

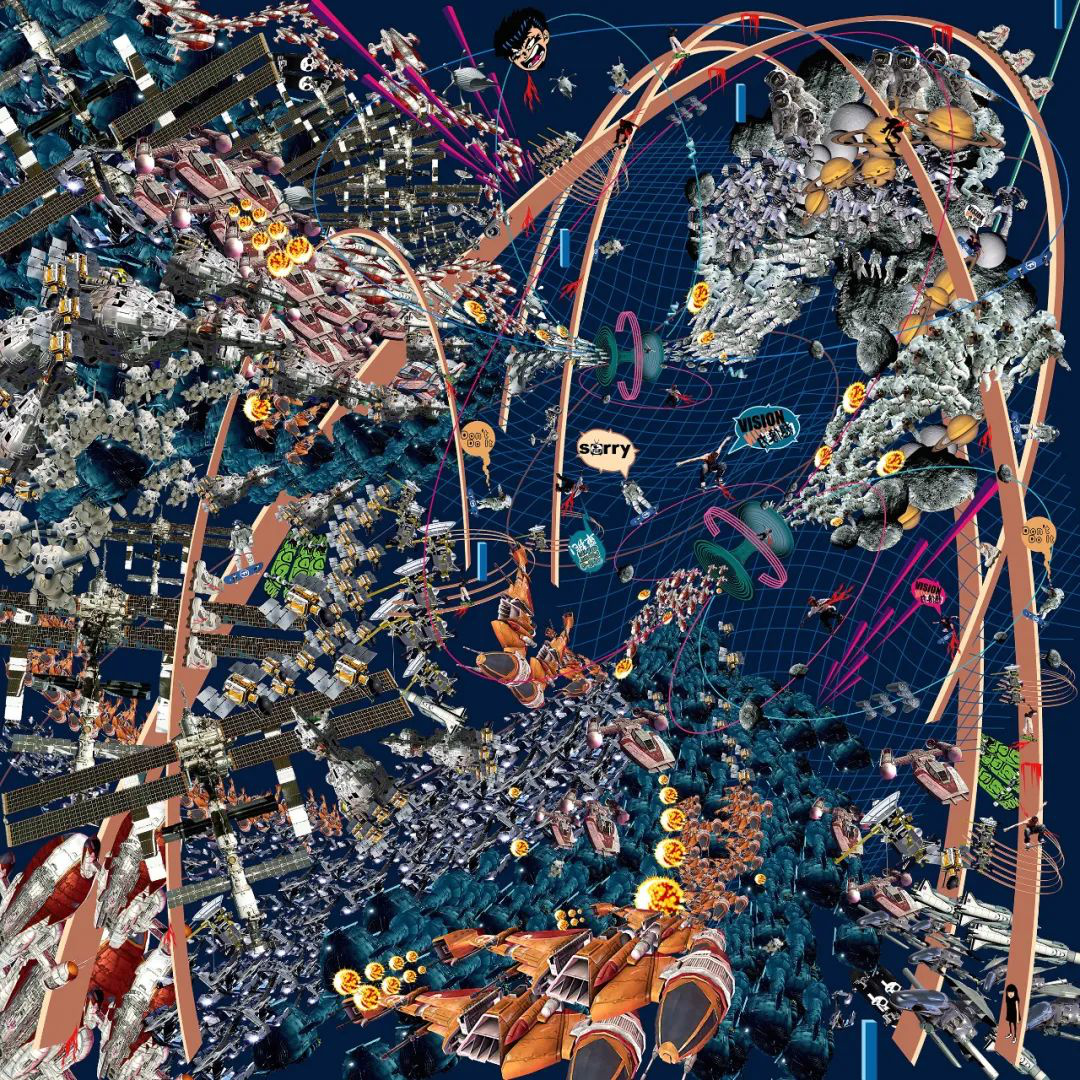

徐童视觉艺术作品(一)

在近100年来,人类的世界观有一个特别大的飞跃。我们人类关于世界的认识,笼统来说分成了三个阶段:

第一阶段,以古希腊亚里士多德为代表,关于世界和宇宙是什么的基本描述,它是一种拟人的描述,就是说世界万物是由一些基本的物质构成的;

第二阶段,牛顿的世界观,他认为世界万物是一种机械的、推拉的关系,力和受力的关系,牛顿的世界观就是一个机械主义的世界观,就像一部机器一样。

第三阶段,就是近百年的世界观变化,比如说从爱因斯坦往后吧,所以我们的世界进入了一个我说的3.0版本了,脱离了牛顿的世界观了。

近三年,我就是在这样的世界观里,进行了一次自我更新。

就像这个电脑系统不好了,我们就更新升级系统一样。

享受阅读,享受震撼

后浪电影:您这几年特别爱提物理上的事儿,这些信息主要来自哪里?

徐童:阅读。

我为什么愿意跟后浪电影讲这么多?因为后浪(出版社)对我是有帮助的。

这不是广告,是因为他们不断给我提供了很多包含丰富世界观的图书。当然他们也聚焦于电影,或者文学,以及像《灯塔》那样的绘本。

总之就是它让我们打开了一个窗口,去了解世界的崭新面貌。

前天我们还谈到网络推送信息的问题。它虽然很方便,但一旦你搜索一些东西,它就会投其所好地定向推送相关消息,这个叫“茧房效应”,也就是“作茧自缚”。

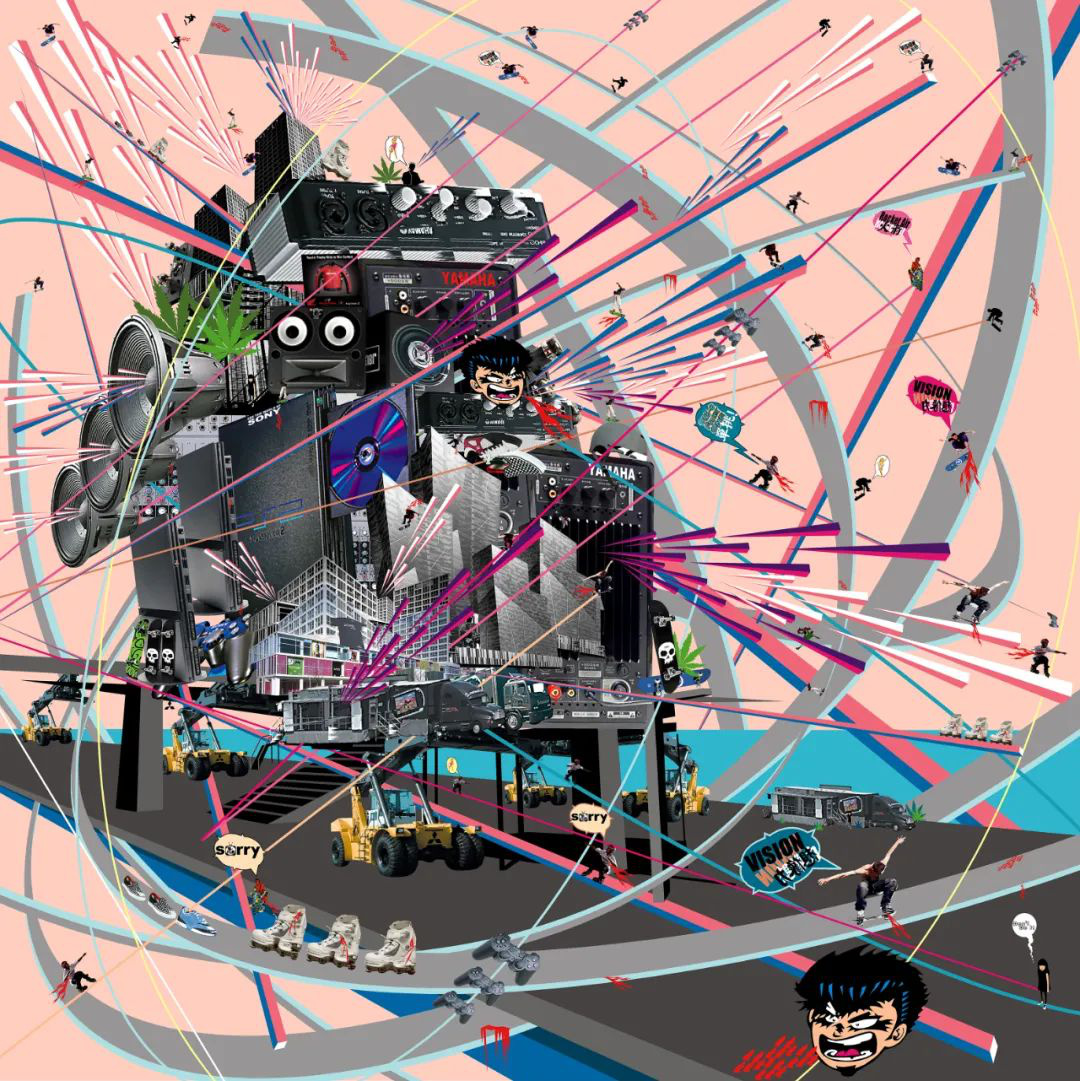

徐童视觉艺术作品(二)

但是书籍不会主动找你,只有你主动去找书籍,所以它给你带来的东西就比较多,特别是译著。

译著是一个特别好的思想启蒙的渠道,甚至我觉得这种有一定深度的,这种稍微有点大部头的译著,对我帮助特别大。

比如说《20世纪思想史》,我前年在养老院住了一年,大量时间是不拍摄的,就在看这些东西——觉得对一个导演来说,这简直就是上帝的礼物。

后浪电影:听完您的推荐,也给您推荐我们公司的书。我们公司有一个系列叫“汗青堂”,是一个历史类书系品牌,囊括了全球范围内的历史;

还有个系列叫“智慧宫”,是一个人文社科类图书品牌;另外有个系列叫“后浪科学”,有大量关于宇宙、生态、生物的书。

徐童:这我一听就觉得好。以前我也是只聚焦于拍电影,现在我觉得,应该有一个更大的世界观,对宇宙不断地去重新认识。

后浪电影:古人说“五十而知天命”,在“天命之年”依然愿意如此如饥似渴地去了解这个世界、更新自己的系统,在当下的语境中是一件非常难能可贵的事情。

徐童:但是我特别享受,真的。我是一种既忐忑又享受还震撼的状态。

其实说“量子力学”这些基本的道理,我们都知道,但我们不能知道的是:宇宙中的万事万物,为什么可以有序排布而不紊乱?

纪录片也会消亡

后浪电影:您的世界观发生如此大的变化,您个人的作品和生活,有没有什么样的变化?

徐童:我的小说,要改编成电影。现在已经公示了,阿城老爷子把关剧本,他也是我们的艺术顾问。

后浪电影:需要给自己讲故事。

徐童:对。故事实际上就是一个模型。那天我看一个“小说课”,特别好玩。

它说写故事是有公式的,就是围绕几个问题:

你的主人公,目标是什么?困境是什么?努力是什么?它当中失败的、不尽人意的结果是什么?他又克服和改变了什么?这就是一个基本模型。人类为什么愿意去发现和建立模型?

我的世界观更新到3.0之后,就觉得可能人性的本质,根本就不是道德层面的善恶问题。

当我们阅读大量的文学和艺术的时候,好像都在思考人性的问题。但其实错了,到了50岁以后我才发现:

人性是什么?人性是测量!

怎么来理解这句话?

以我们的身体为例。人是碳基生物,碳就是最简单的一种化学元素,那为什么这么简单的碳元素最后会涌现出意识来?这就是一个很复杂的过程。

这个过程当中有很多偶然性,最后才产生了生命,生命涌现意识,这之后就非常有趣了。

徐童新作《他们是肉做的肉是怎么做的》

就像我做导演的时候,就会超强地感觉到场域中有一波一波的信息在震荡。

而我们拍纪录片,就是要捕捉这个即时的信息,尽可能地通过身体之外的中介装置,比如摄影机等来捕捉,让观众能够在观看的时候,身临其境地接收到这个信号——这就是纪录片要做的东西。

但由于人的有限,尤其是人发明的工具更有限,所以我们没办法把这个信息全部传递出去,信息在影像里就会“衰减”——这就是作品的真实性,和现场的真实性之间的区别。

后浪电影:总是会有一个鸿沟。

徐童:这就是为什么我那么寄希望于元宇宙和虚拟世界,因为我觉得它会解决这个问题。

假设我们现在是一个元宇宙里,它的沉浸感和仿真度,已经达到了和我们的肉身的仿真度是一样的,那我们就不需要再把现场拍给谁,只需要把这个信息想给他看,就可以了。

不再需要摄像机,也不再需要其他中介。

这就是元宇宙给我最大的魅力,也是我希望它能够迅速发展成超真实的原因。到那个时候,未来所有的空间,我们都可以自由的进入,这就叫“我与神同在”。

到那个时候,影像就消亡了、纪录片也消亡了,都变成文化遗产了。

纪录片不是“跟在后边拍”

后浪电影:小雁姐的身份发生了转变,从一个被拍摄的人,成了拿起摄影机的人。

徐童:对,没错。跟在我后面(拍摄),她后面还有一个人(拍摄)。我们在现场老有这么几台机器,前后错开地拍,很有意思。

唐小雁 制片人、摄影

后浪电影:这次来参加Minute国际短片节,您的身份是?

徐童:他们成立了一个艺术委员会,我是其中之一。

我觉得这个想法还是不多见的,一般都是评委。比如这届是这几位评委,下届可能就换别人了。

但是Minute国际短片节成立艺术委员会,是希望能够固定下来,就是成员如果不辞职,会一直在。而且艺术委员会可以搞很多人,目的就是交叉、丰富、多元,这样话不一定都是拍电影的,不一定都是拍纪录片的。

我也是经常参加影展,不断被别人评过来的。我老觉得有些影展,真的是被个别评委的兴趣爱好主导、左右的,会影响最后作品的丰富性,可能有很多更加有意思的、多元的东西,就被筛掉了,比如说强烈的对社会现实的表达。

实际上,我的片子是要强烈的表达现实的,我反而对此特别慎重和警醒,这仅仅是表达导演感受的其中一种。

后浪电影:在这个过程中,有没有让您为之一振的、耳目一新的?

徐童:听到的有,但是我没看到。我只能对我看到的下结论。目前在我看到的这100多部短片里,在纪录片的环节里,还没有。

这也是我现在特别迫切地四处大声疾呼的原因:纪录片真的不仅仅是跟拍,跟拍不等于跟在后头拍。

现在有一种低级的观念,认为“跟拍”就是“跟在后边拍”。

从人物出场始终是后脑勺,他就不知道多走两步?难道你不能把机器放前面,来拍人物的正脸?

一个采访都要拍一个45度角的正脸,30度角的正脸。为什么我们一拍纪录片的时候,反而不知道要拍脸了?人物出场都有五六分钟了,观众还不知道他长什么样子。

《养老院》拍摄现场

除非你故意给观众制造悬念,整个片子到最后了,他再一回头,“哦,原来这人是个瞎子”,这样也可以,是吧?或者这人是个麻子,也挺搞笑;或者这人是个刀疤脸,这都没关系。

但是你不能说一直都不给正脸,这样的纪录片一看我就着急。因为你拍人物,脸是最基本的。

后浪电影:对,是这样的。刚跟董冰峰老师聊,他有两个点给我很大启发。

第一是他提到现在观众、创作者和作品之间的关系,已经发生了巨大变化,就是创作者的特权正在被逐渐拿掉,变成跟观众平等对话、甚至是共创作品的一种平等关系。这个关系会决定作品形态以及呈现方式的变化;

第二是他提到后疫情时代,人与人之间的关系、人与世界之间的关系,包括艺术创作与当下的关系,都在发生巨大变化,这需要相应地反映到我们的创作中,不然创作就是滞后的。

《养老院》拍摄现场

徐童:是这样的。而且这种关系不是单向的,它是双向甚至多向的,甚至还是同时并行的。

比如我们在元宇宙的一个共同空间里做同一个游戏,把它理解为一个影片的话,我们随时可以改剧本、随时加入新人,可以随时组不同的战队、以不同的方式跟周围的人互动。

互动就是你刚说的平等,因为我们在元宇宙里面,就像我们在真实世界里一样,不再是纪录片了,而是真实场景了。

它不再是影片的概念,而是一个完全平等交互,也不是演给谁看,是沉浸和体验的关系。

后浪电影:Minute国际短片节就提供了一个很好的对话空间:不管是我们去看它的各种单元展映也好,还是去参加论坛,包括由它衍生出来的其他内容,也是一种对话。

而这种公共对话的参与,对于创作者来说,有助于打开自己的眼界,更新自己的创作语言,更新要表达的内容,它是一种启发,对观众来说也是如此。

当有越来越多的创作者,他们的作品足够超前、新颖、实验、多元和自由,作为观众是幸福的,可以更自由地选择自己感兴趣的对象。

徐童:这个总结特别的好,等于说你给它提升出一个意义。就是说通过Minute国际短片节,可以使大家受到一种刺激。这种刺激特别重要,因为它就像言语中正在发生的东西。

好比我们现在就是一个电影,我们是人物,我们看到这么多的片子,你采访到了那么多的人,参加了这么多论坛,彼此都是一种刺激。

还有一点就是:在现在的公共话语空间,我说的悲观一点,当然也是现实,就是它正在日渐萎缩。在这个语境下,这样的电影节就显得尤为重要。

因为公共空间不会自行拓展,而是需要这样的活动来拓展、来创造。

所以我觉得我需要向他们致敬,或者说我特别信任他们,愿意加入他们,身体力行地扩充它的自由度,这样才能让更多的人坐在电影院里,或是参加到论坛里,来感受这种刺激,让他们的世界观也跟着升级、更新。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号