2013年的夏天,导演秦潇越独自一人环游中国,她对遇到的许许多多的陌生人问了这样一个问题:“你的理想是什么?”她问的陌生人中有洗脚妹,有火车售货员,有流浪歌手,还有乞丐——这些人平时就在我们身边,但又总是被我们忽略。

抱有“让大家发现内心的期许,并鼓励大家去做真正想做的事情”这一乐观的初衷,秦潇越从他们那里听到了许多“励志”的答案,并最终完成了自己的第一部纪录片《世界与我》。这是当时即将要从学校走出来,踏上未知生活的导演给自己注射的一剂强心针,她跳出自己的局限,随着这些陌生人进入迥异的生活情境中,为迷茫的人生寻找一个出口,这些在各自泥泞的生活中依旧饱含希望的人,让秦潇越备受鼓舞。

采访中,秦潇越谈道:“《世界与我》里面拍到的人给我很大的正向的力量,我自己从没遇到过被现实压迫到无力还击的境遇,所以我想从中印证我自己的一种观念:人是可以过自己想要的生活的。”

这种对于人生与命运的乐观持续到了2016年。《世界与我》在上海放映时,有一位观众留到了最后,这是一位有些口吃和社恐,却有强烈表达欲的男青年。秦潇越回忆说:“他的表达有很多内在张力,我一下子被这个人物吸引了。他首先说,他想要做文物修复,我觉得这是年纪比较大的人会想做的事情,而他是一个很年轻的上海小伙子。另外他口吃,脸涨得通红,非常想要表达,让人很想帮他,也直观上感觉他是有故事性的。”

这个名叫房君睿的青年,成为秦潇越下一部纪录片的主角。

让秦潇越没有想到的是,自己会与这个青年产生长达六年的“纠葛”,并且没有得到《我与世界》里那样积极又轻快的人生的答案,而是看到了另外一种人生的样态——

房君睿和年迈的双亲居住在上海静安寺附近的一户破旧的小房子,那里像是一处危巢,年届三十的青年仍旧在父母的翅膀的庇佑之下,他有些豪迈的志向,自命不凡,因为投入巨大的研究热情,房君睿对常人难以理解的西方宗教如数家珍。

房君睿喜欢的西方宗教

但现实生活中,看上去有些“古怪”的性格和举止,让他甚至无法胜任一份保安的工作,他退回到“巢”里,与老父母争吵不断,巨大的挫败感让他失去了起床的动力,生活像陷在黑洞里一样停滞不前。

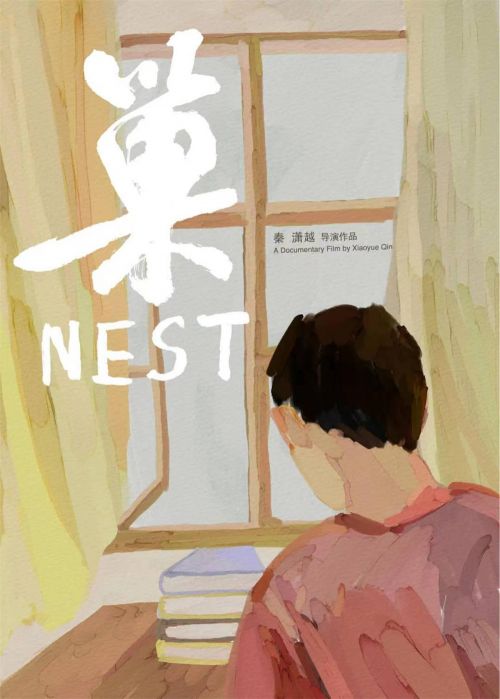

纪录片《巢》海报

《巢》获得第十七届FIRST青年电影展最佳纪录长片荣誉,并在西宁首映,这部纪录片引起许多观众的共鸣——我们都深陷于个人理想主义的牢笼,有一个斑斓的精神世界,却在现实中屡屡碰壁。我们努力过,但又总是被击倒,始终难以让生活变得优渥、自足、体面。

房君睿没有答案,他只能一次次消沉地躺回自己的巢里;导演没有答案,六年间,这部纪录片消耗了她巨大的精力,她同样画地为牢;观众同样没有答案,银幕前我们半信半疑地被牵引着走进房君睿的精神世界,原本想做一个旁观者,却发现成了戏中人。

导演秦潇越

【对话】

澎湃新闻:《巢》的整个拍摄周期是怎样的?

秦潇越:2016年4月15日,我们约了第一次拍摄,到那一年的11月,我暂停了拍摄,大概过了八个月又重启拍摄,最后一次拍摄是2020年。所以大概拍了四五年,但也不是一直在拍,因为他的生活很多时候是停滞不前的,之后还去拍了一些空镜,加上后期的剪辑,大概持续了五六年。

澎湃新闻:最初决定拍这个人物时,他吸引你的点是什么?

秦潇越:第一次拍的时候,他还在当保安,我们就约从他下班的地方拍到他家,我当时有种强烈的预感,下一次拍他肯定不是做这个工作,他的经历就是一直在变化,他总是在打电话,你觉得他好像是有些进展,但其实一直停在原地,像是陷在一个黑洞里。

房君睿短暂地当过保安

我还记得第一次去他家,就被他们父子之间的矛盾冲突给吓到了。第一次在镜头面前,房君睿就说到自己想要自杀,前面几次拍摄都有这种情况。我们经常是要拍到卡满了,或者是电池没电了才会走,走的时候他又会跟你说很多很多的东西,他内心有太多想要表达的东西。

房君睿的家庭内部

我上一部纪录片是关于理想的,或者说是关于鼓励大家去追求和实现理想的,但是房君睿突然走到我面前,好像是给我的一记耳光——你说理想好是吧?我也想要过我理想生活,可是我过不了啊。

房君睿的出现,让我的心理压力很大,因为太黑暗了。所以我停拍了大半年,我当时可能是在逃避了。逃避的原因,首先是跟我最初想要呈现的“人要热爱自己的生活”的理想相悖;其次是我每次拍都不知道拍的是什么,一直在吵架,房君睿的生活也没有变化。没有故事,也没有具体的事件。

房君睿与母亲

澎湃新闻:在你的观察中,房君睿是一个怎样的年轻人?似乎我们很容易将人的命运归咎于性格、归咎于某种病症,比如一些影评中认为他有自闭症,甚至房君睿的妈妈也一直说,他脑子出问题了。但我总感觉房君睿呈现出的复杂性,如果仅仅是用“生病了”去问责,会非常简单粗暴。

秦潇越:我觉得他没有任何问题,他也去看过医生的,说他没有抑郁症。他的逻辑关系,思维能力非常强,你跟他聊天的时候要一直紧绷着神经,他很容易在你的讲话里找到漏洞去攻击你。他内心非常缺乏安全感,所以他说话很冲,这也是让他跟别人社交的时候会出现问题的很大的一个原因。而且就算是他真的是有心理疾病,他是怎么样一步一步到这个地方的呢?这个也是我想要和观众去探讨的。

他最大的问题,就是他没有能够过自己想要的生活,他没能去做文物修复,对生活很不满意。我们也猜测可能因为他口吃,小时候同学之间就会有那种霸凌,然后在社会上大家看不起他,导致他的性格成了这样。还可能他爸妈太宠他,导致以自我为中心的他,在社会上遭受了各种打击。

澎湃新闻:这也引出对于房君睿的家庭的讨论。在《巢》中呈现了很多让人窒息的家庭场景:父亲因为吃了一盒泡面被母亲反复念叨不懂节省,母亲会因为一条鱼是不是新鲜和摊贩理论,一家人需要紧紧巴巴地过日子,他们的拮据在镜头前展露无疑。这样的家庭氛围,是不是造成房君睿现在这种状况的原因呢?

秦潇越:他之所以是这样子,涉及很多层面。你知道当他那个昏暗的屋子里亮着电视讲着国际新闻,讲别的国家正在发生的动乱时,我一下子找到了一种呼应——我觉得一个国家,一个社会的剧烈动荡,对一个社会的最小的单元——一个家庭会造成非常深远的影响。

父母因为一盒桶面起争执

房君睿的这个家族,原先在上海非常厉害,又是开黄包车公司,又是做买办什么的,之后因为日本的入侵和各种时代原因沦落到现在这个地步,不光是他,这整个家庭都陷入到一个困境里。

这一家人很有精神追求,比如爸爸写书法、画画、写诗,房君睿喜欢文艺复兴,喜欢雕塑,喜欢艺术,喜欢探讨我们都不知道的那些东西。他们的理想和现实——即物质和精神产生了巨大的割裂。我们也见过很多暴发户,导致他们的精神世界非常贫瘠,但是这个家庭是调过来了,他们的精神世界很富裕,但是现实生活却很拮据。

房君睿的父亲喜欢绘画

另外,房君睿爸爸的人生,跟他是平行的。这个父亲在年轻的时候,也没能过自己想要的生活,他喜欢画画,但并没有以此为业;他的诗歌和文章都写得不错。但是他长期郁郁不得志,他也是到40岁因为政府分配了房子,才娶老婆。他们父子在同年龄段遭遇的命运是相同的,他们都因为各种机缘巧合,没能过上自己理想的生活。

澎湃新闻:“始终没有办法过自己理想的生活”,这个可能是最让观众共情的。房君睿也映照着我们当下很多“文艺青年”的命运:我们也跟他一样喜欢囤书,虽然已经很拮据了,但依旧会为自己的爱好买单;我们也没办法完全过一种柴米油盐的世俗的生活,却又每每为这样的事情焦虑——自己年纪越来越大,还没有一段稳定的关系,没有一份很好的工作,生活止步不前……

秦潇越:我也是这样。我一直剪不出一个很满意的版本,到现在还愁眉苦脸。我每天都在扪心自问:“你为什么一直没有什么成就,也没有一个像样的作品出来?”我在拍摄的过程中,也时刻拿自己跟他对比,并在他身上看到自己的影子。比如他怎么都修不好自己想修的那个碗,我怎么都做不出一个像样的片子。房君睿让你发自内心的那种自卑感、那种无力感无处可逃。我们跟他只有一步之遥,只是我们大多数人更擅于掩饰。

房君睿修复一只碗

他陷入精神黑洞、自我被困住的感觉,我也在感受着。他每天都没有动力起床,我也有这种时候,我可能几天就一直在床上躺尸。房君睿非常需要精神寄托,他找到的两个,一个是片子里呈现出的房君睿为数不多的朋友——教会里工作的杨光,一个是拍摄本身。但是这两个,并不能真正地帮助到他,他妈妈也觉得没有什么真正的救世主,你要靠你自己的。

意志消沉时,房君睿没有起床的力气

澎湃新闻:虽然“靠你自己”是任何人都可以给出的鼓励,但我们也知道,我们努力就是不一定有用啊,可能我们从事的工作,我们的出身,就是限制了我们。

秦潇越:这个的确,上海这座城市在不停地更迭,真正有能力的人能够在上海立足。像房君睿,最后只能被挤到城市边缘,买了经济适用房,慢慢地被这个城市抛弃掉了。

澎湃新闻:谈到拍摄,《巢》好像整体呈现出一种很散漫的气质,有时候我觉得,拍摄者进入到这个家庭时,面对被拍摄对象的情绪显得进退失据,你似乎是很被他牵着走。

秦潇越:如果我拍到的人物跟我设想的完全不一样,我觉得他可能是在给我一种暗示——你可能要调整你的拍摄方向。比如,如果他是表演型人格,你就配合他的表演好了,这种表演也是一种真实。我反而觉得,通过拍摄去印证我的某一种猜想,是没有意思的。

但我也的确被他影响,他们每一次争吵的爆发都是因为镜头的存在,爸爸平时在家已经说不动儿子了,矛盾一直被积压着。镜头一进入,他们都觉得自己是有道理的,会在镜头面前去争取自己想要得到的。房君睿总是说要去死,我那个时候还做噩梦,梦到他在自焚,我很害怕真的拍到他自杀,对于这样一个情绪不稳定的人,你是没有办法掌控的。它像一个黑洞,他把你所有的正能量全部都吸走了。

房君睿的家庭内部

澎湃新闻:对于这种“拍到什么算什么”的流水账一样的记录,在后期的剪辑中,会不会有比较大的难度?

秦潇越:比如今天拍了两个小时,整理后大概留下四十分钟,但我整理时只是把不好的镜头去掉,还并没有什么内容逻辑。然后我会把所有的对话全部打字记下来,这个很重要,打字的时候,你会感受到一种明显的暗示和提醒。比如说某一个词出现很多次,比如“命运”,那这个词就成为一个关键词。

我觉得,我们每一天的生活都是很平凡的,但是某一个平凡的瞬间,在一个更大的故事格局里面,可能就是一个改变的节点,是一个很重要的时刻。

在房君睿的纪录片中,比较让我困扰的是,我不知道什么时候该停止,因为他一直没有走出来,他还是生活得很绝望,包括最后走的时候他在挽留,他说自己还在打自杀热线什么的,这对我是一种压力。所以在拍摄他时,他的被拍摄的意识一直存在,这个意识是非常强大的存在,这个也变成了我们一个剪辑上面很重要的点。

我的纪录片是完完全全跟着人物走的,因为我没有纪录片的理论,也没有任何的系统,我觉得完全跟着人物走,反而可以拍到更多戏剧化的东西。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号